こんにちは。物流アウトソーシングサービス「物流業務クラウド」を提供するセイノー情報サービスです。

3PLは、荷主企業や物流事業者ではない第三者が、荷主の物流業務を代行するサービスです。この記事では、3PLと倉庫業の違い、3PL導入のメリット・デメリット、導入時の注意点について解説します。導入事例も紹介していますので、3PLの導入を検討している方は、参考にしてください。

目次

1. 物流アウトソーシングとは

8. まとめ

物流アウトソーシングとは

物流アウトソーシングは、自社の物流業務を専門業者に外部委託することです。これにより、荷主企業は物流に関する知識や経験を持たなくても、専門性の高いサービスの享受が可能になります。また、自社で人材や設備を確保する負担を軽減できることも、特徴として挙げられます。

物流アウトソーシングの種類

物流アウトソーシングは、ビジネス環境の変化に応じて2PL、3PL、4PLなどの形態も多様化しておりそれぞれの目的や業務領域も異なります。 ここでは、近年ニーズが高まっている3PL、4PLについて解説します。

3PLとは

3PLとは、物流業務を自社で行うのではなく、第三者(サードパーティ)が代行するサービス・運用形態のことです。業者によっては、「運用」といった作業・輸配送だけでなく、「運用管理」「運営管理」といった役割も担います。

4PLとは

4PLとは、3PLの担う役割に加え、1つ上のレベルである戦略策定も行う形態です。4PLはForth Party Logisticsの略称で、調達から販売までのプロセスの全体像を可視化し、サプライチェーンの構築を目指します。

アセット型とノンアセット型

物流事業者は、アセット型とノンアセット型の2つに大別されます。それぞれの特徴を解説します。

アセット型

アセット型は、運送事業者や倉庫事業者など物流リソースを保有している物流事業者です。基本的には、自社が持つ物流リソースを優先的に使用します。ノンアセット型と比べて、低コストでのサービス提供が可能です。

ノンアセット型

ノンアセット型は、物流リソースを持たない物流事業者です。物流事業者と連携している倉庫事業者や運送事業者が、実際の物流業務を担います。柔軟性が高く、出荷重心に最適な倉庫を選定し提供が可能です。

物流アウトソーシングのメリット

物流アウトソーシングのメリットを解説します。

物流コストの明確化

物流アウトソーシングにより、人件費をはじめとする固定費を、物量や作業量に応じて変動費に切り替えられます。これにより、物流コストが明確化され、管理部門の負担軽減とコスト削減が期待できます。

物流サービスの向上

自社で物流を担う場合、限られた時間や人員で対応するため、ミスや品質の低下につながる可能性があります。経験や知識が豊富な物流事業者に委託することで、丁寧かつ迅速な対応が可能となり、物流サービスの向上に寄与します。

物流アウトソーシングのデメリット

物流アウトソーシングのデメリットについて解説します。

業務知識とノウハウの不足

物流事業者へ委託することで、荷主企業は運用や改善プロセスに直接関与する機会が減り、実務の状態を把握しづらくなります。その結果、自社の物流に関する業務知識やノウハウが社内に蓄積されにくくなる恐れがあります。 ただし、物流事業者とのコミュニケーションを強化し、物流マネジメントの情報を双方向で共有することで、荷主企業は積極的に関与し、ノウハウ不足を補うことができます。

自社の物流管理能力の低下

実務の状態を把握しづらくなり、細やかな管理の浸透が困難になるため、社内の対応力が低下する可能性があります。物流現場で問題が生じても、解決を物流事業者に依存せざるをえません。また、物流業務に関わる機会が減少し、社内担当者が育たないケースもあるでしょう。 対策として、荷主企業と物流事業者が協働することが重要です。KPIといった数値目標による管理を実施し、運営への理解を深めましょう。加えて、物流事業者にすべて依存するのではなく、一部の業務を自社が担うことで、自社の管理能力の低下を防ぐことができます。

物流アウトソーシングを提供する物流事業者の選び方

物流アウトソーシングを検討する際、物流事業者の選び方にはいくつかポイントがあります。ここでは、3PL事業者の選定について詳細を解説します。

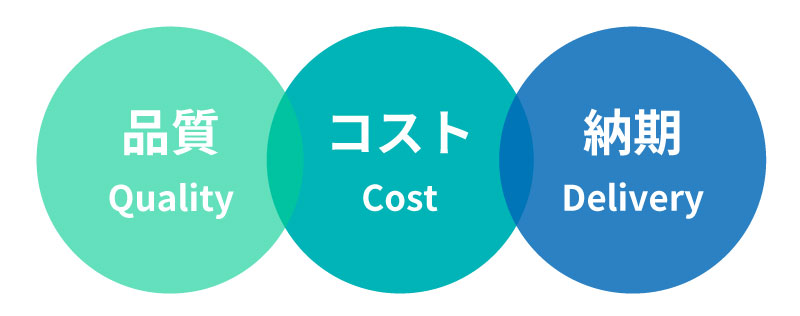

品質・コスト・納期から選ぶ

・品質

作業品質に関する数値をスムーズに答えられる物流事業者は、信頼できるといえます。日々の運用で品質に関わる数値目標を設け、数値を基にした品質管理・改善活動を実施していると判断できるためです。

・コスト

現状の運用コストや各物流事業者から提案されたコストを比較しましょう。比較を行う際は、物量条件・見積項目・見積範囲・契約期間を明確化しておくことが必要です。

・納期

入荷した商品がいつ出荷可能になるか、何時までに入荷すれば当日出荷に間に合うかといった、納期も判断基準の1つです。サービス品質にも関わる部分のため、物流事業者と自社で認識の違いが出ないよう把握しておくことがポイントになります。

>

>

自社の取り扱いに近い実績があるか

物流事業者には得意・不得意があります。例えば、温度帯には「冷凍倉庫」「冷蔵倉庫」「低温倉庫」「常温倉庫」があり、常温での取り扱いが可能でも、含有成分によっては危険物倉庫での取り扱いが必須のものもあります。精密機器や危険物は、輸送時の振動や衝撃で破損しないよう、衝撃を吸収するエアサスペンションがついた車での輸送が必要です。 このように、自社の取り扱いに対して物流事業者が過去に経験や実績がなければ、適切に対応できない可能性があります。事前にヒアリングしておきましょう。

事業者の事業基盤と信頼性

全国規模のネットワークがあれば、注文から商品のピッキング、梱包、発送までの過程が効率化され、配送時間の短縮と顧客満足度の向上が期待できます。提供されるサービスの質や信頼性、作業効率、トラブル対応能力も重要です。 事業基盤が構築できている大手の物流事業者は、安定したサービスを提供している場合が多く、信頼性が高いといえます。ただし、現場は下請けの事業者が担うことも多いため、オペレーションの品質やスタッフの習熟度、実際の業務フローを確認しましょう。 また、保有車両台数が多いほど多くの運送を行っており、拠点数が多い物流業者を選ぶと、拡張性の高さから物流の最適化が図れます。

物流コーディネート力で選ぶ

物流事業者には、分析・設計能力、アセット調達能力、IT活用能力の要素が必要です。

物流事業者は、受領した提案依頼内容から物流センターの立地場所を分析し、在庫データを基に必要な保管スペースを設計します。また、業務特性を分析し、最適な業務フローを設計する業務も担います。正しく分析・設計されないと、大きな誤りが生じ、稼働後に混乱を招く可能性があります。 さらに、物流センターの場所、スペース、設備、要員数を調達する能力も必要です。関連会社のアセットの空き状況を確認することで、最適な物流業務が構築できます。また、荷主企業からの提案依頼内容を基に、ITを活用してコスト削減やサービス向上ができるかも重要です。ITによる標準化、効率化、可視化に対して具体的な実現方法や期待できる効果を示してくれるかを確認しましょう。 倉庫内作業や輸配送の進捗管理など、実施すべきタスクのインプット・アウトプットを整備することで、効率的かつ高品質な物流サービスを受けることができます。

物流アウトソーシングの導入手順

物流アウトソーシングの主な導入手順を解説します。 ここでは、主に3PLの導入手順について詳細を解説します。

タスクの明確化と共有

物流センター立ち上げに関する活動タスクスケジュール(WBS)を作成し、誰が、何を、いつまでに行うかのタスクをプロジェクト内で共有しましょう。荷主企業と物流事業者間で、最初の段階で認識を合わせておくことが重要です。また、定期的に会議を実施し、双方向の密接なコミュニケーションを維持することも大切なポイントの1つです。

現在の業務ルールを引き継ぐ

納品先や商品に応じた固有ルールを、荷主企業より提供されたマニュアルに基づき引き継ぎます。マニュアルが最新化されていない場合は、現場作業者へヒアリングや現場視察にて実作業を確認します。

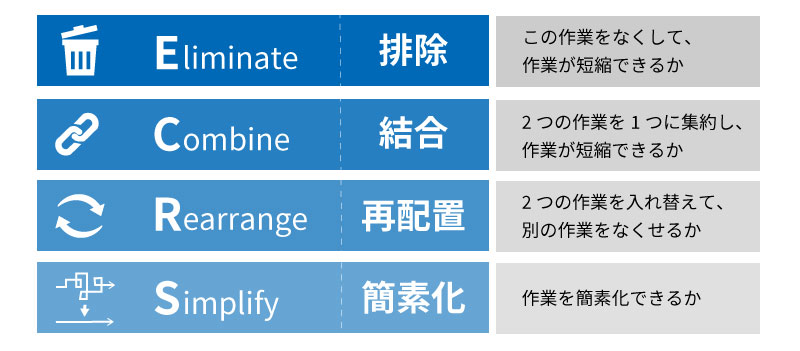

現在の業務を再構築する

状況に応じて現状業務をリセットして、ECRSの順番で再構築します。ECRSとは、Eliminate(排除)、Combine(結合)、Rearrange(入れ替え)、Simplify(簡素化)の英語の頭文字を取った言葉です。

全社的な取り組みとして発信する

受注から配送までのリードタイムを長くする、出荷タイミングを調整して出荷物量を平準化するなど、営業部門も巻き込んだサービスレベルの見直しを行いましょう。サービスの見直し、商品を在庫型から受注生産型(都度仕入型)に切り替えるなどの対応は、物流部門だけでは進められません。全体的な体制での取り組みが重要です。

マニュアルを整備する

業務の標準化を徹底させるためには、マニュアルの整備が重要です。イレギュラー発生時にはリーダーへエスカレーションするように、作業者用のマニュアルとリーダー用のマニュアルを分けます。物流事業者が作成し、最後に荷主企業が確認・承認します。また、管理者用のマニュアルも作成しましょう。

ウォークスルーを繰り返す

小規模な設備や備品などの手配漏れを防ぐために、ウォークスルーを本番まで繰り返します。実施時には、模擬作業を管理者やリーダーではなく、実際の現場作業者と事務作業者が行います。その際、物流作業内ではマニュアルを手に持ち、本番運用を想定した作業を行いましょう。

計画的な引越しと在庫移転

在庫の移管が伴うため、物流センターの規模によっては出荷作業の一時停止が必須です。事前に納品先に連絡し、調整を依頼しましょう。具体的な引越作業についても、細かく手順を決めます。引越当日の移転物量を減らすことで、作業員やトラック台数が減り、移転コストを抑えられるでしょう。

物流アウトソーシングの成功事例

セイノー情報サービスの物流アウトソーシングを活用し、物流の改善に成功した事例を紹介します。

ゼネラル株式会社

ゼネラル株式会社は、色材および印刷技術の発展に貢献し、プリンティングメディア事業・OAサプライ事業において幅広く製品を展開している企業です。使い捨てトナーカートリッジが及ぼす環境負荷にいち早く着目をし、環境にやさしい「リユーストナーカートリッジ」事業を展開しています。

同社は、リユーストナーカートリッジの回収、リサイクル工場までの配送、新しいトナーカートリッジをエンドユーザー・代理店へ発送するまでの循環物流に課題がありました。物流アウトソーシングにより、窓口業務や回収業務、発送業務を一元管理することで、業務効率化を実現しています。

詳細の内容については、以下の記事をご確認ください。

大阪シーリング印刷株式会社

大阪シーリング印刷株式会社は、シール・ラベルのほか、フィルム、紙器パッケージ、販促ツールの企画・デザインまで事業を展開し、ワンストップサービスが強みの総合パッケージ企業です。国内のシール・ラベル市場においてシェア3割を占めます。同社は、トラック1台を貸し切って輸送する貸切便を利用していましたが、積載率は50%にとどまっている状況でした。SDGsの取り組みをきっかけに、トラックの半分が空いた状態で輸送されていることを見直しています。

上記の課題に対して、「共同輸配送・積み合わせ貸切輸送」を利用することで、ドライバーの負荷軽減やCO2削減に貢献しています。また、積載率は70%に向上しました。

詳細の内容については、以下の記事をご確認ください。

まとめ

物流アウトソーシングを導入することで、物流コストの明確化や、サービス品質の向上など様々なメリットを受けられます。ただし、物流アウトソーシングを成功させるためには、最適な物流事業者の選び方が重要です。選定する際には、作業品質やコスト、実績やコーディネート能力をもとに判断し、物流の最適化を目指しましょう。

セイノー情報サービスでは、400社以上へのWMS導入を通して培った物流ノウハウをもとに、戦略立案から、物流改善までを担う物流アウトソーシングサービスを提供しています。物流アウトソーシングの導入を検討している方は、ぜひお問い合わせください。

セイノー情報サービスの物流アウトソーシングはこちら

このコラムの監修者 |

セイノー情報サービスは400社以上へのWMS導入を通して培った物流ノウハウをもとに、お客様の戦略立案や物流改善をご支援しています。 当コラムは、経験豊富なコンサルタントやロジスティクス経営士・物流技術管理士などの資格を持った社員が監修しています。 |

|---|