こんにちは。物流アウトソーシングサービス「物流業務クラウド」を提供するセイノー情報サービスです。

物流業界では、3PLに戦略(コンサルティング)要素が加わった「4PL」が注目されています。この記事では3PLと4PLの違いや4PLが注目されている理由、事業者を選定する際のポイントなどについて解説します。ぜひ参考にしてください。

目次

1. 3PLと4PLの概要

2. 3PLと4PLの違い

4. 4PLを導入するメリット

7. まとめ

3PLと4PLの概要

3PL・4PLとは、どういったものでしょうか。まずはそれぞれの定義を正しく理解しましょう。

3PLとは

3PLはThird Party Logistics(サード・パーティー・ロジスティクス)の略称です。

自社で物流業務を行うのではなく、第三者(サードパーティ)が代行するサービス・運用形態を指します。そして3PLサービスを提供する企業の事を「3PL事業者」と呼びます。彼らは物流業務の実行に加え、改善策の立案をするなどマネジメント業務も担います。荷主企業が本業に集中するための手段として、これまで導入されてきました。

4PLとは

4PLはForth Party Logistics(フォース・パーティー・ロジスティクス)の略称です。

3PLに戦略(コンサルティング)要素が加わったものを指します。経営方針に基づいてロジスティクスまたはサプライチェーン(以下、サプライチェーン)を適正化するための戦略を策定し、荷主企業の物流に関わる経営課題の解決を支援します。具体的には、荷主企業の事業が発展していくために物流機能はどうあるべきか、どのような方針で・何に取り組んでいくべきか提案してくれるのです。

3PLと4PLの違いについては、以下で詳しく解説します。

3PLと4PLの違い

3PLと4PLの主な違いは2つです。

請け負う業務レベルが異なる

先の通り3PLは物流業務の実行やマネジメントなど、運用部分を担います。

4PLは3PLの担う役割に加え、1つ上のレベルである戦略策定も行います。3PLは荷主企業の物流部門のパートナーですが、4PLは物流部門だけでなく経営層(物流部の部長や担当役員)にとってのパートナーでもあるのです。

日本では戦略までを支援する事業者が「3PL」と名乗っていることも少なくありません。

その事業者に何が期待できるかは、呼称よりもサービスの提供内容や導入実績から判断しましょう。

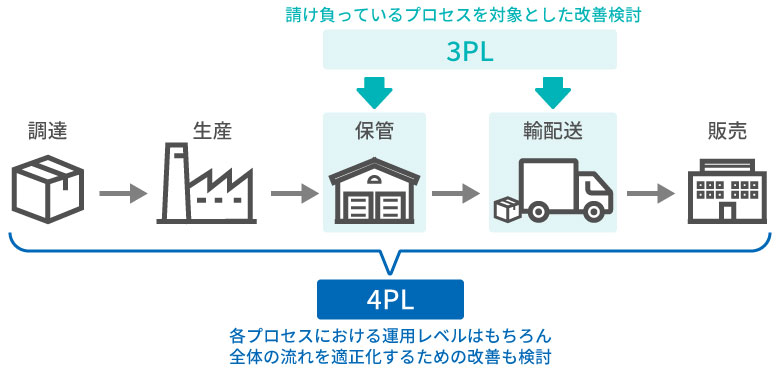

改善・変革の検討範囲(広がり)が異なる

3PLは倉庫や輸配送など、請け負っているプロセスを対象とした改善検討を担います。

一方4PLは各プロセスの改善検討に加えて、サプライチェーンの流れを適正化しようという視点でも改善を検討します。

4PLによる改善提案の特徴

- ・調達から販売に至るまで、プロセス全体に潜む課題を探る

- ・各プロセスの課題を検討するだけでなく、全体の適正化を意識した物流変革レベルで提案する

4PLが注目されている理由

物流業界の課題は様々な要素が絡み合い、複雑化してきています。

例えば製造業の場合、生産計画に基づいて最適な生産を行ってもドライバーが不足していれば製品を輸送(納品)できません。また生産計画や出荷・配送計画が完璧でも、海外からの原材料調達が滞ってしまうと計画通り実行できなくなってしまいます。

これらの問題は、運送事業者の変更など単一プロセスにおける運用レベルの改善を試みる「3PL」では解決できない場合もあります。そこで注目されてきたのが、複数プロセスにまたがる課題解決が可能な「4PL」です。

4PLは調達から販売までのプロセス全体を可視化し、最適なサプライチェーンの構築を目指します。倉庫内など単一プロセスにおける運用だけでなく、拠点配置や在庫管理の方法など全体最適の視点で整えることが可能です。その結果、作業の効率化といった運用レベルの効果に加えて、在庫数・配置の適正化などロジスティクス面での効果も得られます。

4PLを導入するメリット

4PLを導入するメリットはたくさんありますが、今回は主なものを4つ解説します。4PLは現場運用の代行も行うため3PLを導入するのと同じメリットも享受できますが、ここでは4PLに特化したメリットを取り上げます。

各プロセスにおける運用上の課題が解決

3PLと共通するメリットではありますが、調達から販売に至るまでの各プロセスの運用に関連する物流課題が解決できます。例えば作業の効率化や品質向上が可能です。

全体最適を目指した業務設計が実現

サプライチェーン上の各プロセスは前後のプロセスと紐づいており、その関係性は無視できません。

4PLによって全体最適化すれば、前後のプロセスとの関係性を考慮したムリ・ムダ・ムラのない業務設計が実現します。例えば製造業がサプライチェーン全体を適正化したい場合、生産計画の適正化だけでなく調達計画(前プロセス)や出荷・輸配送計画(後プロセス)も視野に入れて検討する必要があります。

目指すべきは、ボトルネックが発生しない業務設計です。

運用改善で得られる以外のコスト適正化も可能

4PLによって全体の流れを適正化できれば、運用改善を超えたコストメリットを得られます。

例えば拠点配置を再検討し倉庫を統廃合した場合、保管コストや輸配送コストが削減しやすくなります。さらに在庫が適正化され不必要な生産や廃棄ロスの削減につながったり、従来2拠点分必要だった設備投資が1拠点分で済むようになったりもします。

内外環境の変化に適応した戦略を保てる

企業にとって必要となる物流機能は経営方針や顧客、社会環境など社内外の様々な要因によって変化します。

これらの変化が起こる頻度は少なくないため変化の度に自社で戦略を練り直すのは難しく、対応が追い付かないこともあるでしょう。特にロボット・AIなどデジタル技術の活用や海外拠点を含めたサプライチェーンの適正化は、ノウハウが求められます。しかし4PLを導入すれば豊富な知見・経験を持つ専門家のノウハウが活用でき、戦略の迅速な見直しや適正化が容易になります。

4PL導入時に押さえておくべきポイント

導入効果を得やすくするのに役立つポイントを2つ解説します。

解決したい課題を明確にする

4PLを導入する際は「グローバル展開に向けた物流変革」のように、解決したい経営課題を明確にしておきましょう。また課題を解決することで実現したいあるべき姿や4PLの導入意義について、社内外の関係者へ共有しておくことも必要です。

経営レベルの課題を解決するには、物流部門だけでなく社内の他部署や仕入先など多くの関係者の協力を仰がなければいけません。しかし各関係者にはそれぞれ思惑があるため、同じ方向を向いて活動するのは容易ではありません。荷主企業の物流部門が解決したい課題などを具体化して共有し協力を得られるよう調整することで、導入効果が得やすくなります。

自社の課題に合った事業者を選定する

明確化された課題に適した4PL事業者を選定することも重要なポイントです。

4PL事業者は「○○商品(業界)への対応実績がある」「デジタル技術の活用に積極的」など、それぞれ得意とする領域があります。自社の属する業界や商品、販路に詳しいか、自社の課題に合った提案実績があるかなど、委託を考えている事業者が自社に適したノウハウを持っているか、選定の際に確認しましょう。

近年登場してきた5PLとは

昨今、新しいビジネスモデル「5PL」が登場してきました。ここでは、5PLの定義や特徴について解説します。

新しいビジネスモデル「5PL」

5PLは、4PLにテクノロジー要素が加わった新しいビジネスモデルです。5PL事業者は、AIの活用やデータ分析を積極的に行うことで、サプライチェーンの適正化を目指します。

5PLは4PLよりも効果的な改善ができると期待されていますが、実際には多くの事業者がデータ分析を行ったりロボット・AIの活用を提案したりしています。特に日本では4PL・5PLという用語が普及しきっておらず、「3PL」という表現をサービス提供者自身もよく使用しています。そのため事業者の呼称よりも、ノウハウや実績を重視して事業者を選定すると良いでしょう。

まとめ

3PLは、自社で物流業務を行わず第三者(サードパーティ)が代行するサービス・運用形態のことです。

一方4PLは、3PLに戦略(コンサルティング)要素が加わったものです。

3PLと4PLでは、請け負う業務レベルや改善・改革の検討範囲が異なります。近年ではデジタル技術やデータ分析を積極的に活用する「5PL」という定義も登場していますが、サービスや事業者の呼称よりも、事業者のノウハウや実績が自社に適しているかを重視して導入を検討しましょう。

セイノー情報サービスは400社以上にWMS(倉庫管理システム)「SLIMS」を導入してきた経験を活かし、物流業務を請け負うアウトソーシングサービス「物流業務クラウド」も提供しています。現場運用の請負(3PL)から全体の適正化を目指した変革支援(4PL)、ロボットなどデジタル技術の活用提案やデータ分析(5PL)まで、お客様の課題や状況に合わせた柔軟な対応が可能です。

「基礎から学ぶ物流アウトソーシングセミナー」も開催しているため、ぜひご活用ください。

このコラムの監修者 |

セイノー情報サービスは400社以上へのWMS導入を通して培った物流ノウハウをもとに、お客様の戦略立案や物流改善をご支援しています。 当コラムは、経験豊富なコンサルタントやロジスティクス経営士・物流技術管理士などの資格を持った社員が監修しています。 |

|---|