こんにちは。物流アウトソーシングサービス「物流業務クラウド」を提供するセイノー情報サービスです。

3PLは、荷主企業や物流事業者ではない第三者が、荷主の物流業務を代行するサービスです。この記事では、3PLと倉庫業の違い、3PL導入のメリット・デメリット、導入時の注意点について解説します。導入事例も紹介していますので、3PLの導入を検討している方は、参考にしてください。

目次

1. 3PLの定義

2. 3PLと倉庫業の違い

5. 3PLの導入事例

6. まとめ

3PLの定義

3PLの定義や種類について解説します。

3PLとは

3PLは、Third Party Logistics(サード・パーティ・ロジスティクス)の略称で、自社で物流業務を行わず、第三者(サードパーティ)が代行する運用形態を指します。3PLサービスを提供する企業は「3PL事業者」と呼ばれます。物流業務の実行に加えて、改善策の立案をはじめとしたマネジメント業務も担うことが特徴です。

3PLの種類

3PLには主にアセット型とノンアセット型の2つの種類があります。アセット型は運送業者や倉庫業者など、物流リソースを持つ3PL事業者です。外部事業者と連携する場合もありますが、基本的には自社の物流リソースを優先します。 一方、ノンアセット型は物流リソースを保有しない3PL事業者を指します。ノンアセット型では、物流業務を提携先の倉庫事業者や運送事業者が行います。

3PLと倉庫業の違い

3PLと倉庫業はサービスの範囲や目的が異なります。

倉庫業とは寄託を受けた物品を倉庫において保管する事業であり、原料から製品、冷凍・冷蔵品や危険物に至るまで、国民生活・経済活動に欠かせない多種多様な物品を大量、かつ安全に保管する役割を担っています。倉庫業の主なサービス範囲は検品や入庫、保管、流通加工、ピッキング、仕分け、出庫であり、保管物品の安全性を確保することが主な目的です。

一方、3PLは荷主企業に代わって、最も効率的な物流戦略の企画立案や物流システムの構築の提案を行い、かつ、それを包括的に受託し実行します。3PLの主なサービス範囲は、商品の仕入れから配送まで物流業務全体をカバーします。ロジスティクスの最適化が主な目的です。

また、近年では、荷主企業がコアビジネスへの集中や物流業務の効率化、サービスの多様化を図るために、物流をアウトソーシングする気運が高まっており、倉庫業が3PL事業へ展開するケースも増えています。

3PL導入のメリット・デメリット

3PLには、メリットもあれば、デメリットもあります。ここでは、3PL導入のメリット・デメリットについて解説します。

3PL導入のメリット

3PL事業者のノウハウや経験を活用することで、物流業務を迅速かつ効率的に改善できます。これにより、荷主企業では、EC市場への参入や2024年問題に代表される物流業界の変革に伴う物流業務、物流ネットワーク、ITなどの事業変化にも柔軟な対応が可能となります。

さらに、3PLの導入により、物流投資とコストの適正化が進み、経営資源をより効果的に活用できるようになります。その結果、財務状況の改善にも繋がります。

3PL導入のデメリット

3PLを導入すると、業務を外部に委託することになるため、自社の物流業務に関する知識やノウハウが不足する可能性があります。また、細かな物流管理が自社で行えなくなるため、物流現場でイレギュラーな事態が発生した際に、社内で迅速に対応できず、3PL事業者に解決を依頼することになります。この場合、自社内の対応力が低下する恐れもあります。 3PLを導入することでコア業務に集中できる反面、物流業務への関与機会が減少し、社内での物流専門人材の育成が難しくなる可能性も考えられます。

3PLを導入する際の注意点

3PLを導入する際には、気をつけるべき点があります。ここでは、4つの注意点について解説します。

価値が高まる業務委託を考える

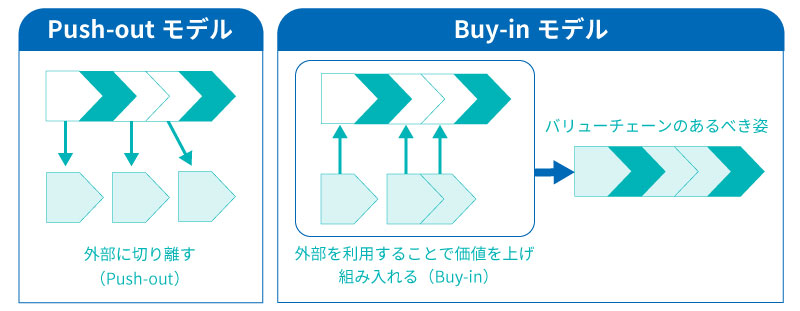

3PL事業者と契約する際は、自社の物流業務を分割し、物流の価値を高めることを念頭において委託をすることが重要です。単に物流業務を外部へ切り離すのではなく、外部の力を活用して価値を与えることで、再度自社に組み入れる新しいビジネスモデル(Buy-Inモデル)を構築すべきです。

目的や目標を明確に伝える

目的や目標を明確に伝えることで、効率的で効果的な物流戦略を策定できます。

「物流コストを削減したい」、「物流サービスを向上したい」、「物流品質を高めたい」など、3PL事業者の専門スキルを利用して現行の物流改善を行うのか、または「自社では対応しきれない物量や作業量の波動に対応したい」、「新規事業への進出や販売エリアの拡大といったビジネスチャンスに対して物流への投資を抑制したい」といった環境の変化に対応するのか、3PLを活用する目的は様々あります。

どのような目的や目標で3PL利用を検討しているか、3PL事業者へ包み隠さず明確に伝えることで、3PL事業者は荷主企業が期待する内容を検討し、目的に沿った物流サービスを提案することができます。

十分な品質が確保できるか確認する

3PLを導入する際には、高い物流品質を提供できる事業者を選ぶことが重要です。具体的には、ICT環境や現場での作業品質、過去の実績を確認することが大切です。また、自社の取扱品目や業界に詳しい3PL事業者を選ぶことで、専門的な知識と経験を活かした適切な対応が期待できます。これにより、認識のズレによる事故も防ぎやすくなります。

コストと品質のバランスを長期的な視点で考える

3PLを導入する際には、コストだけを重視して安価な事業者を選ぶと、物流品質が低下する恐れがあります。短期的なコスト削減を優先するのではなく、長期的に安定したサービスを提供できる事業者を選ぶことが重要です。

また、3PL事業者に任せる範囲が広がると、自社の業務改善が期待できますが、コストも増加します。コストと効果のバランスをしっかり考慮することが大切です。

3PLの導入事例

ここではセイノー情報サービスの3PL導入事例を紹介します。課題に対してどのように取り組み、成果を上げたのか、参考にしてください。

ブラザーインダストリアルプリンティング株式会社

ブラザーインダストリアルプリンティング株式会社は、コーディング/マーキングのトータルソリューションを提案する、英国ドミノプリンティングサイエンス社の日本市場における総販売店です。

セイノー情報サービスでは、同社の国内物流拠点における在庫管理や出荷前検査、期限管理など、包括的に支援しました。

-

課題

- ・供給体制の強化

- ・細かい在庫管理

- ・物流の複雑化

-

実施内容

- ・全国3か所からの出荷

- ・WMSを用いたシリアル・ロット管理

- ・技術的作業をアウトソーシング

- ・マネジメントセンターで窓口集約

-

成果

- ・サービスレベルを維持しながらBCP対策を実現

- ・WMSの活用で指定されたシリアル・ロット製品を正確に出荷

- ・検査作業を標準化し外部委託を推進

詳細の内容については、以下の記事をご確認ください。

まとめ

3PLは物流業務を外部に委託するサービスで、倉庫業と異なり、物流戦略の企画から実行までを包括的に支援します。プロによる効率的な物流改善や、様々な要因から影響を受ける物流コストを削減できるなど、多くのメリットがあります。ただし、適切な3PL事業者の見極めが重要になるため、本記事の注意点を参考にしてください。

セイノー情報サービスは400社以上に倉庫管理システム「SLIMS」を導入してきた経験を活かし、3PL事業「物流業務クラウド」も提供しています。お客様の課題や目的に合わせて、戦略策定から運営、管理サービスを組み合わせてご提案可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。

このコラムの監修者 |

セイノー情報サービスは400社以上へのWMS導入を通して培った物流ノウハウをもとに、お客様の戦略立案や物流改善をご支援しています。 当コラムは、経験豊富なコンサルタントやロジスティクス経営士・物流技術管理士などの資格を持った社員が監修しています。 |

|---|