こんにちは。WMS:倉庫管理システム「SLIMS(スリムス)」を提供するセイノー情報サービスです。

WMS(倉庫管理システム)は基本的に、基幹システムなど他システムと連携させて使用します。

この記事ではWMSと連携することの多いシステムや連携方法、連携させる際の注意点などについて解説します。

WMSの機能などにもふれていますので、改めて基礎から振り返りたい方はぜひご覧ください。

目次

2. WMSの代表的な機能

3. WMS導入によるメリット

5. WMSを選ぶ際のポイント

9. まとめ

WMS(倉庫管理システム)とは

WMSとはWarehouse Management Systemの略称で、倉庫管理システムのことです。

原材料や商品が倉庫に入荷してから出荷するまでの作業がミスなく、ムダなく、ムラなく行われるよう支援してくれます。

WMSの真の目的は、倉庫業務をマネジメントすることです。正確かつ効率的なマネジメントが行われることで、物流のサービスレベルを維持しながら物流コストの削減や作業精度・生産性の向上といった複数の目的を同時に達成できます。

WMSと基幹システムの違い

基幹システムは商流の管理を目的とするシステムで、販売管理・生産管理・財務会計・人事給与などの業務を効率化するために導入します。商流(お金の流れ)に重点を置いている基幹システムに対して、WMSは物流(物の流れ)を管理するシステムであるため、保持する情報やリアルタイム性が異なります。両者の情報を連携させて運用するのが一般的です。

WMSの代表的な機能

WMSの代表的な機能は入荷管理、出荷管理、在庫管理、進捗管理の4つです。

- ・入荷管理機能:入荷商品の検品、実績収集を支援

- ・出荷管理機能:ピッキングや梱包作業がミスなく効率的に行われるようサポート

- ・在庫管理機能:荷姿ごとの数量や保管ロケーション、ロット番号など倉庫作業に必要な情報を管理

- ・進捗管理機能:フロア別、届け先別など様々な切り口で倉庫作業の進捗状況をリアルタイムに可視化

WMS導入によるメリット

WMSを活用すると様々なメリットが得られます。主なものを4つご紹介します。

ヒューマンエラーを防げる

ロット指定や先入先出などWMSが作業ルールを踏まえた指示を出してくれるため、正確に作業できます。

商品の取り間違いなどミスがあってもアラートが上がるため、すぐに気づけます。

作業の効率化が図れる

物流現場では、少しのロスが積み重なって作業効率が低下します。

しかしWMSを活用すると「商品を探し歩く」「保管棚へ行ったが在庫がなかった」など多くのロスを防止できます。

リアルタイムな状況を把握できる

WMSを活用すると、作業の進捗状況や在庫情報をリアルタイムに把握できます。

- ・作業の進捗状況:進捗状況が分かれば、出荷遅延など問題が起こってもリカバリー可能

- ・在庫情報:入荷実績がリアルタイムに反映されれば、クロスドックなど入荷当日での出荷も可能

人件費を抑制できる

WMSからの指示によって、得意先や商品に関する知識が無くても作業できます。

「誰でも作業できる」のは大きなメリットです。これまで社員が行っていた作業をパート・アルバイト化すれば、単価が下がり人件費を抑制できます。作業の効率化による残業抑制も可能です。

WMS導入によるデメリット

WMS導入時はどのような事を考慮すべきでしょうか。主なデメリット2つを、対策と共にご紹介します。

コストや手間が発生

WMSに限らずシステムを導入する際には、様々なコストがかかります(例:WMS構築費用、機器購入費用)。またシステムの選定や導入時のリハーサル・教育などに伴う作業も発生します。

コストや手間を抑制するにはパッケージ型のWMSを検討する、カスタマイズ要件を絞るなどの工夫をしましょう。

目的が不明瞭だと効果が得られない可能性がある

目的とは、WMS導入によって解決したい課題や実現したい姿のことです。それらが明確になっていないと、必要な機能を洗い出せず効果を得られません。導入目的を明確にしてからシステム選定することをお勧めします。

WMSを選ぶ際のポイント

WMSを選ぶ際はヒューマンエラーの防止や効率化など導入する目的を達成できるものか見極めなければいけません。

そのために注意すべきポイントは5つです。

- ・必要な機能が標準で備わっているか:標準機能として搭載されていれば、カスタマイズを抑制

- ・自社と類似した導入実績をもつか:自社にも適している可能性が高く、導入効果もイメージしやすい

- ・業務改善に関するノウハウがつまっているか:自社に適した機能が揃っており、課題解決しやすい可能性が高い

- ・デジタル技術との連携がスムーズにできるか:連携実績があれば、早期導入も可能

- ・周辺システムとシームレスに連携可能か:将来的な拡張性が高ければ、業務改善の幅が広がる

WMSと連携することの多い3種類のシステム

WMS(倉庫管理システム)は基本的に、他システムと連携させて使用します。

どのようなシステムと連携することが多いのか、どのような情報をやり取りするのかをご紹介します。

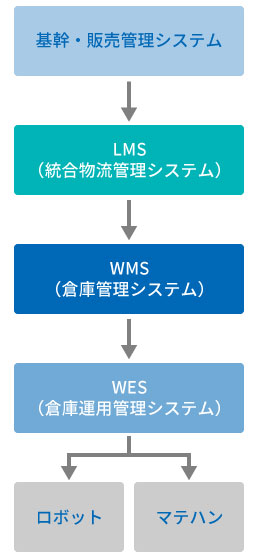

1.基幹システム、販売管理システム

基幹システムも販売管理システムも商流に関わる業務全般を管理するシステムです。WMSはこれらのシステムから出荷予定情報や商品マスタなど必要な情報を取得して作業を行い、終了したら実績を返します。

2.LMS(統合物流管理システム)

LMSとはLogistics Management Systemの略称で、統合物流管理システムとも呼ばれます。

商流を司る基幹・販売管理システムと、現場作業の効率化を支援するWMSやTMS(輸配送管理システム)をつなぐ役割を担い、情報の一元管理とマネジメント強化を実現します。

例えば基幹・販売管理システムからの出荷予定情報をLMSで受け取り、出荷計画(いつ出荷作業を行うかの計画)を作成します。LMSで計画してからデータ連携すればWMSは「今日作業すべき分」だけを受け取れるため、現場は作業に集中できます。

3.WES(倉庫運用管理システム)

WESとはWarehouse Execution Systemの略称で、倉庫運用管理システムのことです。

WMSとマテハン・ロボットをつなぐ役割を担っており、設備機器を統合的に管理します。

WMSからの入出荷指示は、WESを経由して各マテハン・ロボットへ送られます。例えば「A商品を出荷」などWMSからはシンプルな指示を出し、WESが自動倉庫と搬送用ロボットへ稼働指示を出す、といったようにWMSとWESが役割を分担できるのです。作業が完了するとWESからWMSへ作業実績を返し、その情報をもとにWMS内の情報が更新されます。

WMSと他システムを連携させる2つの方法

WMSと他システムを連携させる方法は、主に2つあります。

1.EDI連携(電子データ交換)

EDI連携は、専用回線やインターネット回線を介してファイル単位でデータ連携する方法です。

ファイルのやり取りだけでなく、予め決めておいたルールに沿ってデータのレイアウトや文字コードを自動的に変換することもできます。基幹システムからの「出荷予定情報」は1時間おきに、WMSから発信する「作業実績情報」は倉庫が稼働していない深夜に送るなど、決まったタイミングでデータ連携します。

2.API連携

API連携は、あるアプリケーションの機能を別のアプリケーションから呼び出して連携することでその機能を拡張させることを指します。アプリケーションの一部を公開(APIを公開)することで外部連携を可能とします。最近ではAPIを公開しているアプリケーションも多くなり連携が容易になっています。

API連携の主なメリットは、リアルタイム性が高いことです。WESをはじめとしたリアルタイム性が重視されるシステムと連携する際は、API連携が採用されます。

EDI連携はルールを決めて連携する「バッチ式」で、一次的なタイムラグが発生してしまうためです。しかしデータ量が多い場合はファイルごと送受信するEDI連携の方が向いています。

WMSと他システムを連携させる際の注意点

WMSと他システムを連携させる際は、事前に決めておくべきことがいくつかあります。

特に注意すべき点を2つご紹介します。

各情報の更新方法

連携させたい情報の種類やデータ項目、更新の頻度やタイミング、連携方法などを事前に検討しておきましょう。

例えば基幹システムへ作業実績を返す際はリアルタイム性が求められないため、業務終了後に確定した結果のみがEDI方式で連携されます。

イレギュラー時の対応

返品やキャンセル、問題があった場合などイレギュラーな処理が発生した場合のデータの取り扱い方も決めておかなければいけません。例えば在庫情報。システム間で情報の齟齬や差異が発生した場合、どちらの情報を優先するのか予めルールを設けておきます。WMS内での処理だけでなく、連携しているシステムへの影響や対応方法も決めておきましょう。

まとめ

WMSとはWarehouse Management Systemの略称で、倉庫管理システムのことです。

WMSを活用するとヒューマンエラーの防止や効率化など、様々なメリットが得られます。

セイノー情報サービスのWMS(倉庫管理システム)「SLIMS」には、400社以上での導入実績で培った豊富なノウハウが活かされています。WMSの導入を検討している方は、ぜひお問い合わせください。

このコラムの監修者 |

セイノー情報サービスは400社以上へのWMS導入を通して培った物流ノウハウをもとに、お客様の戦略立案や物流改善をご支援しています。 当コラムは、経験豊富なコンサルタントやロジスティクス経営士・物流技術管理士などの資格を持った社員が監修しています。 |

|---|