こんにちは。WMS:倉庫管理システム「SLIMS(スリムス)」を提供するセイノー情報サービスです。

WMS(倉庫管理システム)は導入効果が広く認められ多くの企業で活用されています。

そのためWMSを提供するITベンダーも増えており、どのWMSを購入すればよいのか迷われる方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、どのような選定基準でWMSとITベンダーを選べば良いかを解説します。

目次

2. WMSの重要性

3. WMSの提供形態

4. WMSの選び方のポイント

6. まとめ

WMS(倉庫管理システム)とは

WMSとは倉庫管理システム(Warehouse Management System)のことです。

倉庫内作業の精度向上や標準化・効率化を支援するため、大まかには入荷管理・出荷管理・在庫管理・進捗管理という4つの機能を備えています。今日では導入効果が広く認められ多くの企業で活用されています。

そのため、WMSを提供するITベンダーも昔に比べて増えています。自社に合ったWMSはどのITベンダーから購入すればよいのか、迷われる方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、どのような選定基準でWMSとITベンダーを選べば良いかを解説します。

WMSの重要性

まずはWMSの重要性と求められる要素について改めて整理します。

量販店や一般消費者のニーズが多様化し、正確かつ迅速なモノの供給が必要となりました。

「物流」を他社との差別化ポイントに位置づける企業も増え、WMSを活用した倉庫管理の強化は重要なテーマです。

倉庫管理専用のシステムで市場の変化に素早く適用

商取引で発生する変化と比較し、物流の変化はより速く頻度も高いと言われています。

さらに、働き方改革・人手不足対策としてDX(デジタルトランスフォーメーション)を進める必要があり、なおさら変化への対応力が要求されます。

基幹システムのような大規模で他機能への影響も大きいシステムの場合、小回りが利かず変化への適応が遅れがちになる傾向があります。

「倉庫専用のシステム」を持つことで、物流特有の早い業務変化に対しシステム側も柔軟に対応することができます。

業務の標準化と効率化を追求

物流現場の人手不足は深刻で、労働力の確保と人材育成は重要な経営課題の1つです。

ベテランでも新入社員でも誰でも同じ作業ができるよう業務を標準化し、より少ない人数で多くの作業ボリュームへ対応できるよう効率化することが期待されています。

そのためには、「現状の運用をシステム化しただけのWMS」ではなく、「標準化と効率化のノウハウが詰まっているWMS」を活用することが肝心です。

WMSの提供形態

WMSの開発方法やサービスの提供形態についても複数のパターンがあります。

どの場合もメリットとデメリット双方ありますが、TCO削減(※)・コアコンピタンス(※)の観点からクラウド型のWMSを選定する企業が増えています。

※TCOとは

システム総所有コストのことでTotal Cost of Ownershipの頭文字をとった略称

導入時の初期費用から管理維持、廃棄などシステムに関わるコストの総額を指す

かつては導入時の初期費用が重視されていたが、管理維持費などを含めたトータルコストが重要視されている

※コアコンピタンスとは

企業活動において、他社には真似できない核(コア)となる能力・強みのこと

競合他社との差別化要素でもある

開発方法

大きく分けるとスクラッチ開発型とパッケージ型の2つがあります。

スクラッチ開発は業務に合わせて一からシステムを開発する方法です。現行業務に合ったシステムが出来上がりますが、一から開発するためコストと時間がかかります。

パッケージは一般的な業務の流れを想定した標準システムに、個別のカスタマイズを加える開発方法です。

標準機能の範囲にはそのITベンダーが培ったノウハウが詰まっており、必要な部分のみカスタマイズを加えることが可能です。

スクラッチ開発に比較して安価で短期間に導入することができます。

提供形態

こちらも大きくは、オンプレミス型とクラウド型の2つがあります。

オンプレミス型はサーバやネットワークなど社内にインフラ環境を構築し自社のシステム担当者が運用します。初期の導入時にはサーバなどの機器の購入に加え、運用のための人材が必要です。

クラウド型はWMSベンダーや専門の業者が提供するインフラ環境を活用し、インターネットを介してシステムを利用します。

初期に発生する機器の購入や運用のための人材は必要ありませんが、毎月のシステム利用料が発生します。

オンプレミスvsクラウド簡易比較

| オンプレミス型 | クラウド型 | |

|---|---|---|

| 提供形態 | 社内にインフラ環境を構築し 自社で運用 | ベンダーが提供するインフラ環境活用し、インターネット経由でサービスを利用 |

| 導入コスト | 多い | 少ない |

| 構築期間 | 長い | 短い |

| 保守・メンテナンス | 自社で対応が必要 | ベンダー側で対応 |

| セキュリティ | 自社で対応が必要 | ベンダー側でセキュリティ対策 |

| ライフサイクル | 老朽化に合わせ 数年単位で投資が必要 | ベンダー側でリソース拡張や バージョンアップ対応 |

WMSの選び方のポイント

次は作業品質の向上、人手不足対策、物流コストの削減など課題解決の観点からWMS選び方のポイントを解説します。

標準機能は豊富か

パッケージ型のシステムを導入するのであれば、標準機能の豊富さは重要な選定ポイントです。

特に業界や業種特有(※)の作業ルールや商習慣に関する機能が標準で搭載されていれば、カスタマイズが少なく済み、開発費用を抑制することができます。

商習慣は市場の変化とともに変わるため、「いま」の市場に合った機能になっているかも確認が必要です。

※業界や業種特有の作業ルールとは

例えば賞味消費期限・出荷期限管理や、アパレルのサイズ・カラー管理、重量・面積・不定貫管理などを指す

自社に近い導入実績はあるか

導入実績は多くの企業が重要視する選定ポイントです。

導入実績が豊富であるということは、多くの企業に信頼されている証です。

特に取り扱い製品や運用形態が類似する企業への導入実績が多いと導入効果がイメージしやすくなります。

ITベンダーに既にノウハウがあるのでリスクが少なく安心感があるなど、様々なメリットがあります。

ITベンダーに業務改善ノウハウはあるか

導入実績は多くの企業が重要視する選定ポイントです。

物流課題はますます複雑化し、「WMSやロボットを導入すれば解決する」という単純なものではなくなりました。

課題を解決するための業務設計ノウハウを持ち、自社の物流はどうあるべきかを一緒に考えられるパートナーであることが重要です。

システムはもとより業務改善に関するノウハウがあれば、導入後も継続的な提案が受けられます。

WMSに蓄積される在庫や作業実績などのデータを活用すれば、倉庫内の設計や生産性向上、収支改善にもつながります。WMSはあくまでツールの一つです。

WMSを軸にしつつ、物流全体の改善活動を推進していきましょう。

デジタル技術との連携は容易か

多くの企業では物流の働き方改革が急務となっています。

深刻な人手不足が進む物流業界ではロボットやマテハン、AIなどのデジタル技術を活用した変革が必要不可欠です。

システム(WMS)がその変革の足かせになってはいけません。WMSがいかにそれらの技術と連携し、DXを推進できるかも重要な選定ポイントです。

近年では搬送ロボットに限ってもAGV(無人搬送ロボット)、GTP(棚搬送型ロボット)、AMR(協働型搬送ロボット)など運用シーンに合わせた様々なロボットが開発されています。1つのWMSに複数のメーカー・型番のロボットが、早く簡単にWMSと連携できるかも注目されています。

周辺システムとシームレスに連携できるか

モノが出荷されてから届け先に届くまでの輸配送、KPIや物流コスト、作業の進捗状況を可視化し指示を出せるものまで、物流を管理するシステムは多岐にわたります。

WMSとそれら周辺システムを連携させることで物流を一気通貫で管理できるようになり、部分最適から全体最適へと変革します。

二重登録などのムダの排除、前後工程を意識した作業計画の立案など、サプライチェーン全体の効率化を促進します。

WMSとそれを取り巻く周辺システムの豊富さも、WMSを選ぶ際の重要なポイントと言えます。

セイノー情報サービスの倉庫管理システム「SLIMS」

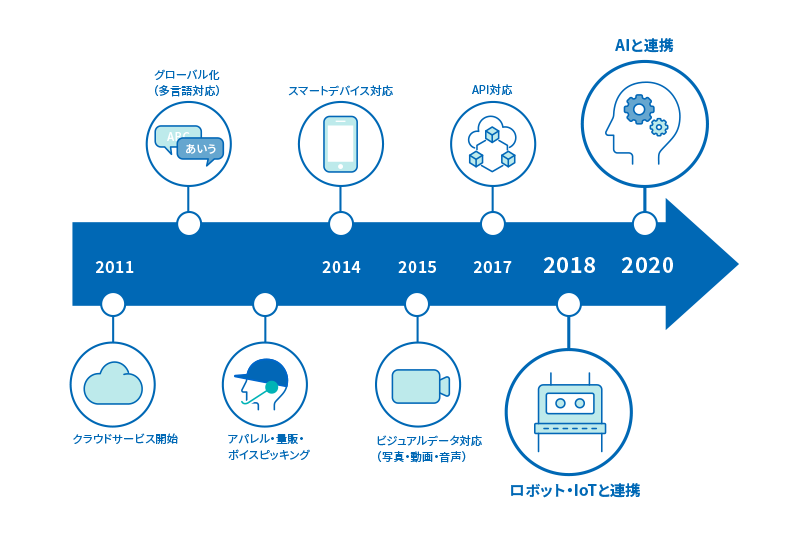

セイノー情報サービスの「SLIMS」は、販売開始以来400社以上に導入実績があり、企業の規模・業種業態を問わず多くのお客様から支持されているWMSです。 深刻化する物流業界の人手不足時代に向け、経営目線で解決策をご提案しWMSを軸に物流DXを推進します。 また、WMSに限らず周辺システムも充実しており、サプライチェーン全体の課題解決に貢献します。

- 「SLIMS」の主な特長

-

- ・大企業から中小企業まで幅広い実績(1日の出荷明細1,000~数十万行まで対応)

- ・ビジネス環境の変化に合わせて常に進化し続ける

- ・ロボットやAI、マテハンなど最新のデジタル技術と連携

まとめ

物流は商流と比較して、変化のスピードやサイクルが早いという特性があります。

そのためシステムの導入・改修をするときは、構築に時間をかけ過ぎずスピーディに対応できるものを選定する必要があります。

またWMS自体の純粋な機能比較に加え、それを提供するITベンダーの強みを選定基準に加えることで、専門的なノウハウを取り入れて継続的に改善していくことができます。

このコラムの監修者 |

セイノー情報サービスは400社以上へのWMS導入を通して培った物流ノウハウをもとに、お客様の戦略立案や物流改善をご支援しています。 当コラムは、経験豊富なコンサルタントやロジスティクス経営士・物流技術管理士などの資格を持った社員が監修しています。 |

|---|