現在の社会は、「ウィズコロナ・アフターコロナ」や「ニューノーマル」など、従来とは大きく異なる状態に変わりつつあります。しかし、具体的に「いつ」「どうなるのか」については、まだ不透明な状態です。 このような中で、企業の物流はどうあるべきでしょうか。 今回は課題の整理とともに、どのような対策がとられているかご紹介します。

現在の物流現場が抱える課題

コロナ禍の影響による課題

弊社では2020年4月~5月にかけて、課題の可視化(見える化)を目的とした「コロナウイルスによる事業への影響度アンケート」調査を行いました。 この調査結果の一部をご紹介します。

実施または検討している対策

パンデミックに対する、BCP対策

- ・感染対策

- ・仕入れ先を増やす

- ・在庫量見直し

省人化、省力化の促進

- ・属人化解消(システム導入、マニュアル作成 等)

- ・自動化、ロボットの導入

ウィズコロナへの適応

- ・事業戦略、物流体制の見直し

- ・社外(顧客、委託業者)や社内他部署(営業、生産部門)との情報共有を強化

2つの傾向

今回のことを「今だけ」と捉えず、対応策を検討する

- ・テレワークなど「ニューノーマル」への変化は、継続を前提として改善策を検討

- ・自社で物流を管理・コントロールしなければという意識が強くなった

様々な検討が行われているが、中でも省人化・省力化の動きが加速

- ・「そのうち」から「直近」の課題になった

- ・どう進めるか、具体的にイメージされるようになった (どのような最新技術を使い度の課題を解決するのか、それをいつ行うのか 等)

上記の通り、多くの企業がコロナ禍に起こったことを「今だけ」の課題と捉えず、対策を検討していることがわかりました。中には取引先からBCP対策を行うことを取引条件として提示された企業もあり、今後生き残れるかにも影響すると考えられます。

荷主企業 共通の課題

長い間、荷主企業の物流部門に期待されていたのは、「コスト削減」でした。そのための有効な手段として、物流事業者へのアウトソーシングが盛んに行われました。アウトソーシングという手法そのものに問題はありませんがあまりにも強力に推進されたため、荷主企業は物流ノウハウを習得しづらくなり、その結果以下のような課題が生まれました。

運営実態が見えなくなった

- ・物流コストは費用化し分かりやすくなったが、内訳はわかりづらくなった

- ・物流効率化の指標に、何を設定すべきかが分からくなった

- ・どう改善活動を進めればいいか、分からくなった

コストに影響を与える外部要因の整理ができない

- ・自社物流が見なくなった

- ・その結果、例えば「顧客からの要請があればコストのかかる納品条件でも受け

実際の対応はアウトソーシング先に任せる」といったことが起きていた

アウトソーシングを受ける物流業者は、荷主企業へ十分な説明を行わない

- ・物流コストの内訳や、実運用に関する詳しい説明を荷主企業へ行わない

- ・コスト勝負で提案活動や、運用を行う

しかし、社会の変化とともに物流部門には「指標を設けて、物流を細かく管理すること」が求められ始めました。Amazonを筆頭に、物流への投資を営業戦略の一環として捉え、費用をかけてでも物流体制を強化する企業も出てきました。「物流」が「委託するもの・コスト削減が重要」から、「質」を求められるようになったのです。

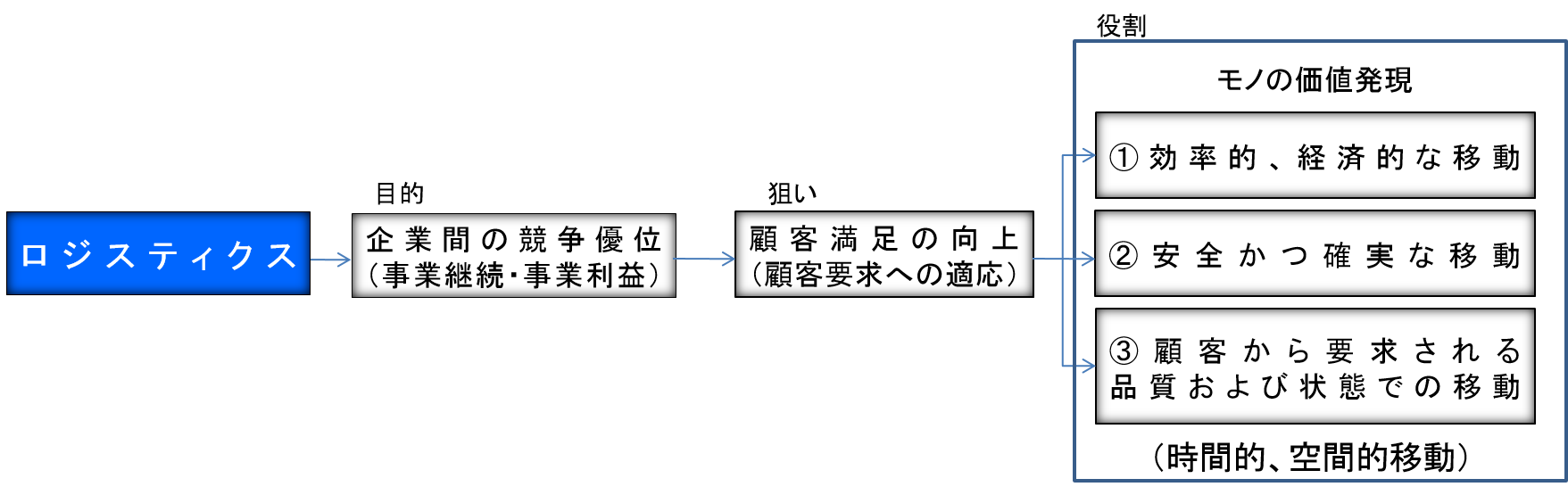

ロジスティクスの役割に関する変化

では、物流部門は、どうしていくべきなのでしょうか。弊社が物流システムの導入を通して物流改善をお手伝いした大手企業の動向をご紹介いたします。 月間の出荷明細が200万件を超える物流センターを対象とした物流システムの構築では、このような要望がありました。

- 1. 物流システムを自社保有し、可視化できるようにする

- 2. 販売状況や物流環境の変化に、即応できるようにする

- 3. クラウド型のシステムを利用する

- 4. 最新技術を活用したり、他のシステムと連携する

1.物流システムを自社保有し、現場の状況を可視化できるようにする

システムを自社保有するのは、物流データを自由に活用することでKPIを測定し改善に活かすためです。物流事業者のシステムを使用するとデータを自社では持たないため、充分な分析ができず改善につながりません。このような事から、自社保有に切り替える動きが広まりました。

- ・自社保有による、自由なデータ活用環境の構築

- ・パッケージ利用による標準化とコストダウン

- ・ITの改修スピードとコストをチェック

- ・複数のセンターを、同じシステムで管理

また、時代の変わるスピードに合わせて物流施策とシステムも変えたいという狙いから、ITの改修スピードが早いことも求められています。

※物流システム

このような大規模な提案をする場合、WMS(倉庫管理システム)と、本社物流部や物流現場責任者(センター長等)が状況把握に使用するLMS(物流マネージメントシステム)を組み合わせての提案を行っています。

2.販売状況や物流環境の変化に、即応できるようにする

- ・物量の拡大や物流拠点の集約などに柔軟に対応できるシステム

- ・倉庫内業務の標準化と、作業会社のマルチベンダー化

以前は「特定の一社に全国の対応を依頼している」「システムは委託先のものを使用している」と言われることもありましたが、現在は多くの企業が「複数の会社に委託する」方針をとっています。コロナ後のBCP対策としても、有効な手段です。

3.クラウド型のシステムを利用する

- ・ITの費用化(見える化)

- ・性能の購入

- ・BCP対応、高セキュリティ

「性能を購入する」とは、例えば、検索結果は1秒で表示される、在庫引き当ては5分以内に終了する、など、システムの性能に関する条件が提示されるようになってきたことを指します。BCP対策として、「正常状態に戻るまでの時間」など障害対策を問われることもあります。

4.最新技術との連携

- ・マテハン連携

- ・AI、ロボットなど最新技術との連携

省人化省力化の観点から、スマート化したいという要望が増えています。そのためマテハンとは連携したいという要望は多く、ロボットなど最新技術との連携は可能かを問われるようになりました。

このように、物流システムを物流事業者やIT会社に一任するのではなく、自社で細かく要件を決め、管理できる体制を整える動きが見られます。この傾向は2013年頃より見られるようになり、現在ではかなり定着してきています。

これからの物流体制

今までの物流体制は、倉庫(アセット)、作業、管理、ITなど全てを、アウトソーシング先(一社)に一任する傾向にありましたが、これからはアセット(倉庫等)・作業委託・輸送・ITなど、パーツ毎にパートナーを選定し組み合わせるのが主流になりつつあると言えるでしょう。

また、管理は「コスト重視」から「管理機能が重要、管理は自社で行う」傾向が見られます。 弊社では、企業の物流を3段階に分けて整理しています。 まず、物流の担当役員によって決められる「ロジスティクス戦略」があります。営業戦略とともに企業の成長を支える重要な戦略です。その下に、2つの「管理機能」が存在します。 1つ目は、本社物流部が担う「企画・計画」機能です。戦略に従い、拠点配置の適正を検討するなどの「運営管理」を行います。 2つ目は、物流センター長など現場責任者が担う「運用・作業」機能です。オペレーション改善などの「運用管理」を行います。

これら管理の核となるのが、KPIです。これは社内だけではなく、物流事業者など社外とやりとりにも使用します。KPI達成を目指し、日々の運用や改善方法の検討を、荷主企業と物流事業者間で検討します。 今回は、今物流部門に求められていることが変わってきているという話をしました。次回は、KPIと部門別(本社物流部と物流センター)の管理項目について、具体的にご説明します。