共同輸配送を推進する情報共有の仕組み

日本の国内輸送の9割はトラック輸送であるにも関わらず、2030年にはトラック輸送の需要と供給に大きな差が出ると予測されています。 ●日本の物流が抱える課題に関する詳細はこちら

一部の大手企業は同業他社と共同輸配送による物流効率化に取り組んでいるものの、日本の企業の99.7%を占める中小企業は共同輸配送を行いづらいという課題があります。 そこで弊社は、日本政府が主導する戦略的イノベーション創造プログラムのスマート物流サービスの一環として、地方の中小企業の共同輸配送を支援する仕組みである「地域物流」を検討する協議会を立ち上げました。 →戦略的イノベーション創造プログラムの詳細はこちら 当コラムでは、この仕組みをどう実現していくのか、ご紹介します。

1. 商流情報の早期共有により計画的な輸配送を実現

これまで物流業界では、荷送人企業が出荷直前に運送依頼を出すことが許容されてきました。しかし、輸送の需給ギャップが拡大していく今後は、できる限り早期に運送依頼を行う必要があります。 以下の図は、一般的な製造業の受注~運送依頼の流れを示したものです。 今後、荷送人企業は出荷計画を確定する時期を前倒しし、出荷直前に運送依頼を出すのではなく、運送事業者との間で運送依頼(予定)を共有することになります。

このような運用変更によって、運行モデルも新しくなります。 次の図は、現在の運行モデルです。荷送人企業各社で、荷受人企業ごとに運行便を仕立てています。

次の図は「地域物流」の運行モデルです。 荷送人企業の最寄りの集約拠点から集荷し、配達地域の集約拠点まで幹線輸送を行い、配達地域の集約拠点から各荷受人企業へ配達が行われるようになります。

運行モデルが変わることで、以下の2つも変えることができます。

- ・これまでの物流の在り方や商慣習を変革

- ・トラックドライバーの労働環境を改善

2. 地域物流を実現する需給オープンプラットフォーム

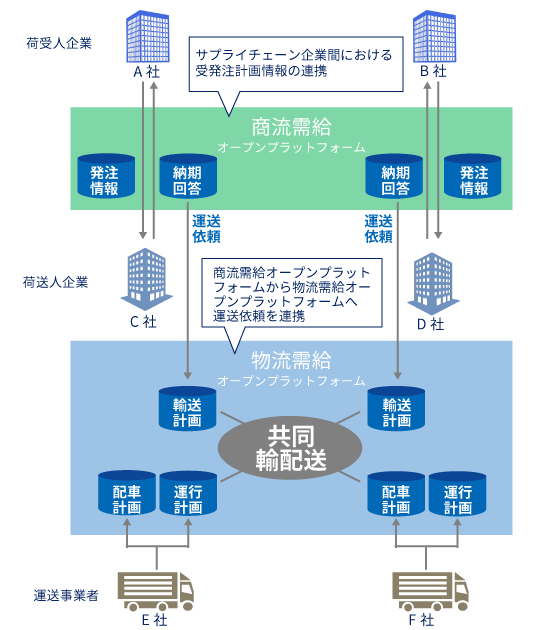

私達が参画している地域物流のプロジェクトでは、2つのオープンプラットフォームのプロトタイプを構築しています。

- ・商流需給オープンプラットフォーム

♢ サプライチェーン企業間のPSI連携(※)を支援するプラットフォーム 商流需給オープンプラットフォーム上では、荷送人企業が取引する荷受人企業からの発注情報や、荷送人企業からの納期回答情報が共有され、その情報をもとに輸送計画を立案

- ・物流需給オープンプラットフォーム

♢ 共同輸配送を支援するためのプラットフォーム 商流需給オープンプラットフォーム上の受発注情報を輸送情報として物流需給オープンプラットフォームに連携し、トラックの空き情報(運送能力)を考慮して輸送リソースを準備

※PSI

日本では製販在庫計画とも言われる管理手法で、 プロダクション(Production:生産)、セールス(Sales:販売計画)、インベントリー(Inventory:在庫)の頭文字を取ったもの ●詳細はこちら

3. 検証でわかった効果

これらのモデルを検証した結果、以下のような効果がわかりました。 このモデルでは、まず、幹線トラックの積載率が平均で22%上昇しました。 次に、長距離ドライバーの拘束時間が平均で18%短くなりました。 トラックの積載率は低下し続け、トラックドライバーの労働時間が長く厳しい労働環境であることを考えると、これは大きな効果です。

4. 社会実装に向け、どの方向を目指そうとしているのか?

現在当プロジェクトでは社会実装に向けて、3つの準備を行っています。

- 1. 協議会設立の準備

- 2. 前述した2つのオープンプラットフォームの機能を強化

- 3. 試験運用・社会実装の準備

本協議会は、まずは地域の中堅・中小企業における企業間の「連携・協働」による「持続可能な地域物流」を実現するため、「中ロット貨物パレット共同輸配送」の構築・普及を目指します。 ご関心のある方は、ぜひお問い合わせください。 →業種業態を越えた共同輸配送の実現を目指すSIP地域物流ネットワーク化推進協議会の詳細はこちら

5. 今後、チャレンジすること:輸送のムダ・ムラ・ムリの削減

今後、私達がチャレンジしたいと考えているのは、荷主企業間における商流取引から発生した納期回答情報をもとに「物量を予測(フォーキャスト)」し、荷主企業に対して「納期調整(ネゴシエーション)」を行い、輸送のムダ・ムラ・ムリを無くすことです。 具体的には、早期予約割引と日付調整協力割引によって、より効率的な輸配送計画を実現することにあります。 荷主企業は、早い段階で出荷計画を立案し運送を依頼することで早期予約割引を受けられ、物流費を削減できます。 また、荷主企業が出荷する荷物のピークを抑制することで、荷主企業自身が日付調整協力割引を受けられるだけでなく、ドライバーなどの物流リソースの平準化が期待できます。これは労働力不足に悩む運送事業者にとって、要員を増やすことなく利益を増やせることを意味します。

6. まとめ

これまで2回に渡り、「物流クライシスを乗り越える協働化の新しいスタイル」として、スマート物流サービス「地域物流」の取り組み概要を、以下の2つの視点で解説しました。

- ◎ 業界の壁を超える、新しい共同輸配送

- ◎ 共同輸配送を推進する、情報共有の仕組み

- ■ SIP地域物流ネットワーク化推進協議会では、会員を募集しています。

- ・入会資格 本協議会の目的・活動内容にご賛同の企業・団体・個人

- ・年会費 2022年度は無料

・入会のお申込みはこちらから