業界の壁を超える新しい共同輸配送

現在弊社は、日本政府が主導する戦略的イノベーション創造プログラムのスマート物流サービスと呼ばれるプロジェクトに参画しています。

当コラムでは、そのプロジェクトで取り組んでいることをお話しします。- ・日本の物流は、どのような問題に直面しているか

- ・今、私達はその問題をどう解決しようとしているか

1. 物流クライシスの到来

物流クライシスと呼ばれる状態が顕在化しています。それによって、日本経済への影響も深刻化してきました。理由が大きく3つあります。

- 1.人手不足

日本では、労働時間が長く賃金が低いトラックドライバーは、職業としてあまり人気がなく、トラックドライバー不足が長く続いています。

- 2.ニーズの多様化

インターネット通販や個人間売買など、個人向けの宅配需要が増加しています。 加えて、コロナ禍になってからは、店舗購入からインターネット通販にシフトする消費者が増えています。

- 3.独特な商慣習

トラックドライバーは荷役作業を担ったり、物流センターの手前で長時間待たされるなど、大きな負担を背負っています。

結果として、日本のトラックドライバーの労働環境が劣化しています。 この問題の解決は、運送事業者だけではできず、荷主企業(荷送人企業、荷受人企業)の協力が不可欠です。このまま何の対処も施されなければ、経済の動脈である物流は弱体化し、商品の発送さえままならない日が来る恐れがあります。 このような物流クライシスの到来は物流業界の問題というよりも、社会全体の問題であるといえます。

2. 日本が直面している物流の課題

日本が直面している物流の問題をいくつかお話しします。

トラック輸送の需給ギャップ

トラック輸送は、日本の国内輸送の9割を占めています(トン数ベース)。 以下のグラフは、トラック輸送の需要と供給の推移を示したものです。

出典 日本ロジスティクスシステム協会 ロジスティクス総合調査委員会

2030年までにトラック輸送における供給は約3割減る一方、需要は微増すると見込まれています。 今までと同じやり方を続けた場合、3割の商品は顧客まで届けられなくなる恐れがあります。 言い換えれば、今から10年もしないうちに、荷主企業同士が輸送力を争奪し始めることになります。つまり、荷主企業は、商品を確実に顧客に届けるためには、事前に輸送計画を立て、物流事業者と調整し、計画的に出荷する必要があると言えます。

トラックドライバーの労働時間と賃金

次に、トラックドライバーに関する2つの数字を見てみましょう。

左側のグラフは、トラックドライバーの年間所得額の推移を全産業の平均と比べたものです。 大型トラックドライバー(青色)では全産業平均(緑色)と比べて1割少なく、中小型トラックドライバー(橙色)では2割少ないことがわかります。 右側のグラフは、トラックドライバーの年間労働時間の推移を、全産業の平均と比べたもので、トラックドライバーの年間労働時間は、全産業平均と比べて2割長いことがわかります。 全産業を横断する物流に従事しているトラックドライバーは、重要な職務にも拘わらず、待遇および労働負荷の両面で厳しい環境に置かれていることがわかります。

トラックの積載効率

最後に、トラックの積載効率を見てみましょう。

積載効率とは、輸送トラックの積載可能な重量に対して、実際に輸送した重量の割合を指します。 1993年は54%でしたが、2017年には40%を下回ってしまいました。 なぜ、積載効率は低下し続けているのでしょうか。 主な理由は「貨物輸送の多頻度および小口化」と「時間指定された貨物の増加」の2つです。 時間指定の貨物が増えると、トラックドライバーは長時間、待機をしなければなりません。 運送事業者が自ら指定時間を調整することは困難なためです。 したがって、トラックドライバーの労働環境の改善は貨物輸送を委託する側、すなわち荷主企業(荷送人企業、荷受人企業)の理解が不可欠です。 理解してもらう荷主企業は、大企業だけに限りません。 特定のサプライチェーンに加わる大手企業がいくら改善に取り組んだとしても、その改善には限界があります。 日本の企業の99.7%は中小企業が占めているため、中小規模の荷主企業における物流革新はトラック輸送の積載効率を高める根源です。そのため、中小企業層をターゲットに物流課題の解決を考えることに大きな意味があるのです。

3. 中小企業が抱える物流課題

前述したような日本の物流課題を解決する手段の1つに、共同輸配送があります。 トラック台数・ドライバーが限られたとしても、積載率を向上させることで増え続ける物量に対応することができます。 共同輸送という企業間の「連携・協働」による物流の効率化の取り組みは、同じ業界で見られます。 サプライヤーや得意先と連携した効率的な物流の構築は、大企業(業界内のリーダー企業など)が主導して進められているのが現状です。 大企業は東京などの大都市圏に集中していますが、地方では中小企業の割合が高くなります。 また、地方の中小企業にとってみると、その企業が活動するエリア内で同じ業種企業を見つけることが難しいのです。 このように中小企業は、大企業にみられるような、業界内の物流効率化に取り組みにくい状況にあります。 弊社は、地方の中小企業が企業間の「連携・協働」による物流の効率化に取り組むことは、日本の物流課題を解決する糸口であることはもちろん、中小企業構造が著しいわが国の産業の発展に寄与するだろうと考えました。 そこでスマート物流サービスの一環として、地方の中小企業が「連携・協働」するための支援を目的とした「地域物流」の検討を始めたのです。

4. 中小企業の共同輸配送を促進する「地域物流」の仕組み

- ・取扱対象

「地域物流」で対象とするのは、「中ロット貨物共同輸配送」です。

- (1)貨物量が1車に満たない貨物であり、運送1件あたり1t~2.5tの中ロット貨物

- (2)貨物量が1車を満たす貨物であり、複数の荷卸しを必要とする貨物

- ・輸送の仕組み

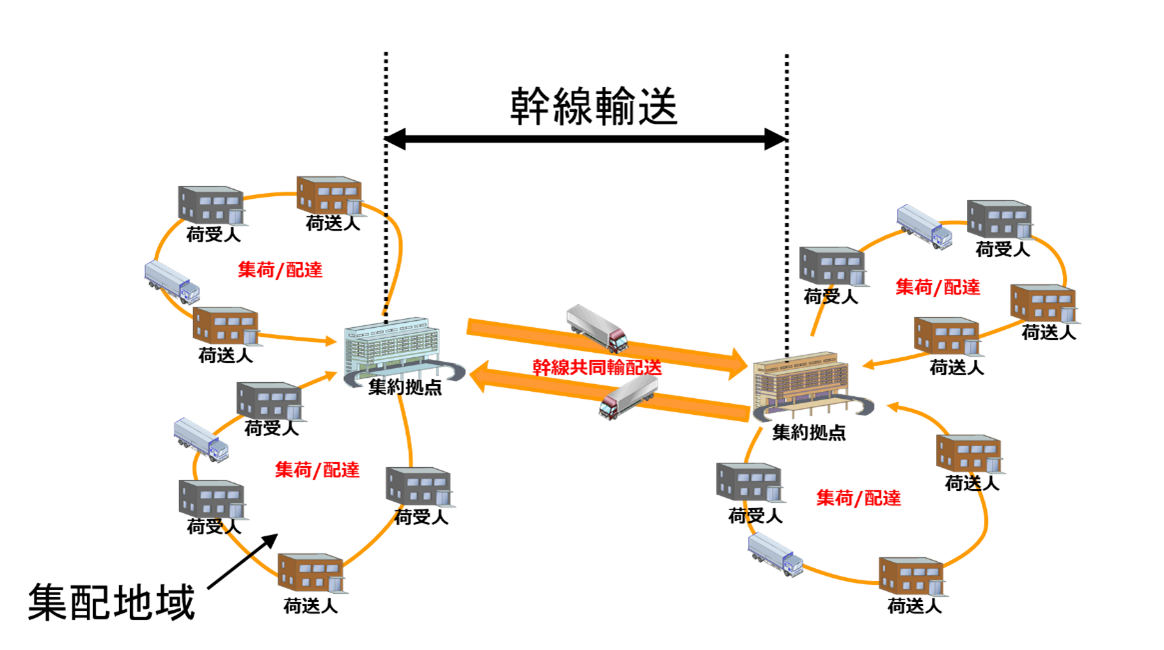

以下の図は、地域物流における基本的なネットワークを示したものです。

各荷送人企業から集荷された中ロット貨物は、集荷地域の集約拠点から、配達地域の集約拠点までの幹線を共同で輸送されます。

- ・共同輸配送を推進するためのポイント

以下4つの着眼点に基づき、仕組みを検討しています。

- 1. 直前の運送依頼を減らし、輸送計画を事前に共有する

- 2. 時間指定を緩和することで、非効率な配送を是正する

- 3. 中長距離の輸送力を安定して確保できる仕組みを構築する

- 4. 同じ業種に限定せず、異なる業種にまたがって共同輸送を行う

5. 「地域物流」で、今の何をどう変えるのか?

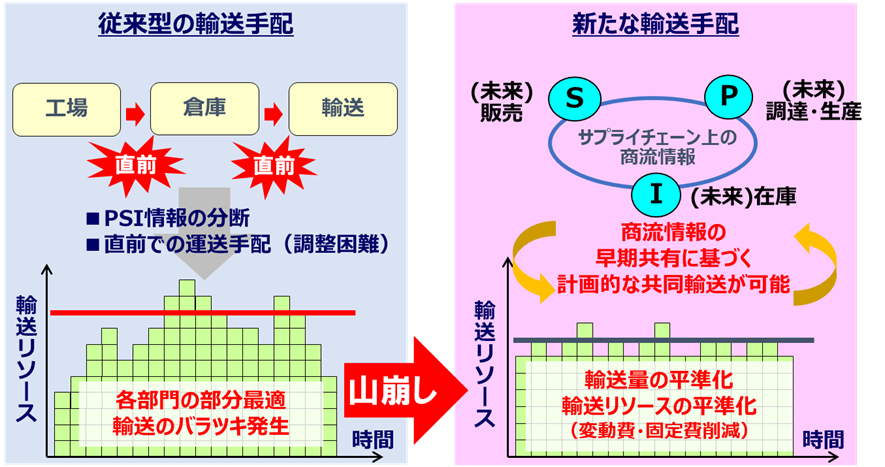

では、地域物流で何をどう変えるべきなのでしょうか。 従来は、サプライチェーンのステークホルダー同士でPSI情報(プロダクション(Production:生産)、セールス(Sales:販売計画)、インベントリー(Inventory:在庫))が分断され、輸送の手配が直前に行われていました。 このPSI情報を事前に共有し輸送手配を計画的に行うことで共同輸送を実現します。 また、出荷日・納品日を調整して輸配送物量の山崩しと平準化を行います。

具体的には、商流情報から輸送の見通しを立てて早期に配送計画を立案し、納期を調整することになります。こうすることで、必要な輸送リソース(トラック、ドライバー等)が平準化され、輸送力を安定供給しやすくします。

6. まとめ

地域物流モデルの核心は、輸送のムダ・ムラ・ムリを無くすことにあります。 積載スペースのムダを削減、物量のムラをコントロール、ドライバーのムリのある働き方を是正します。 これは、今までの物流業界の常識を覆すものです。とても破壊的でインパクトのある提案となります。 物流業界が主導することで業種の壁・地域の壁・企業規模の壁を越えて効率的な輸配送を目指すことができるのです。 今回は「地域物流」が目指す新しい共同輸配送について解説しました。 次回はこれをどのように実現するのか、その仕組みについて紹介します。