地域物流の効果検証(計画)

これまで2回に渡り、「物流クライシスを乗り越える協働化の新しいスタイル」として、スマート物流サービス「地域物流」の取り組み概要を、以下の2つの視点で解説しました。

業界の壁を超える、新しい共同輸配送<第1話>

共同輸配送を推進する、情報共有の仕組み<第2話>

- ◎幹線輸送の積載率 20%向上

- ◎幹線輸送のドライバーの拘束時間 18%削減

- ◎検証した情報とモノの流れ、運用、効果検証したポイント:今回(第3話)

- ◎検証結果(定性、定量):第4話

検証の目的

この検証の目的は、「業界の壁を超える共同輸配送(地域物流)」のモデルと効果を確認することです。 共同輸配送モデルの仕組みと使用するシステムについて検証した内容は、以下の通りです。

- プロトタイプの運用テスト ・仕組みとシステムが、それぞれ運用に耐え得るか

- 効果の測定 ・物流業界における課題のうち、幹線輸送の積載率とドライバーの拘束時間に関する効果を定量的に把握 ・共同輸配送を活用した新しい輸配送モデルと現行モデルを比較し、効果を比較

全体概要

全体概要

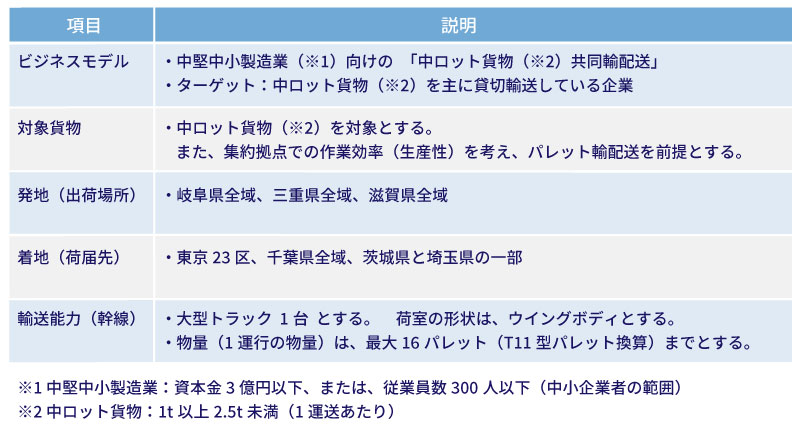

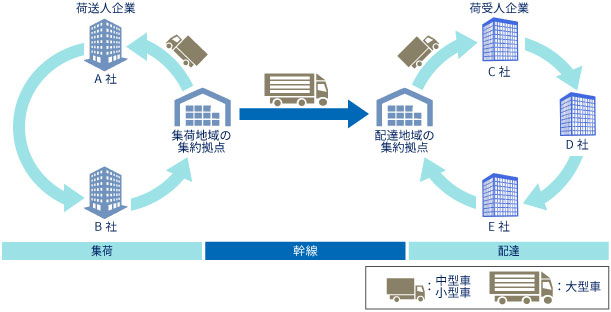

検証の主なメンバーは、当社、荷送人企業として岐阜県内の2社、運送事業者3社の合計6社です。 データ共有、輸配送計画の立案、輸配送など、想定する一連の運用を実際に行います。 なお、輸送する商品は荷送人企業2社が受注したもののうち、前提条件(図1 ) に沿って選定されました。

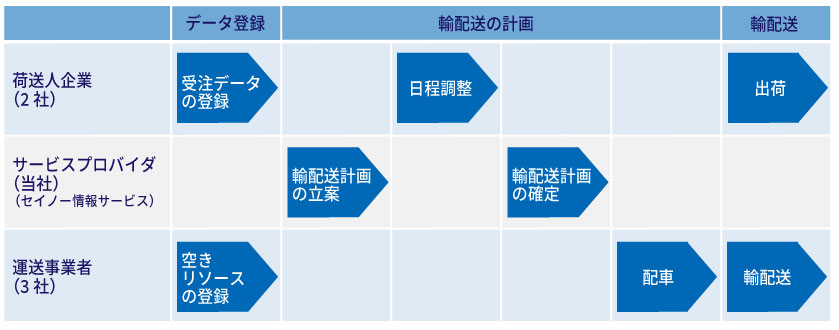

運用の大まかな流れは、図2の通りです。 まず、荷送人企業が受注データを、情報共有のためのオープンプラットフォームに登録します。 そして当社がサービスプロバイダとして、運送事業者の空きリソース(運送能力)情報を加味しながら、輸配送計画を立案します。 その際トラックの積載率を考慮し、必要に応じて荷送人企業に集荷日・納品日の日程調整を依頼します。 輸配送計画が確定するとサービスプロバイダから運送事業者に配車を依頼し、実際に輸配送が行われます。

情報とモノの流れ

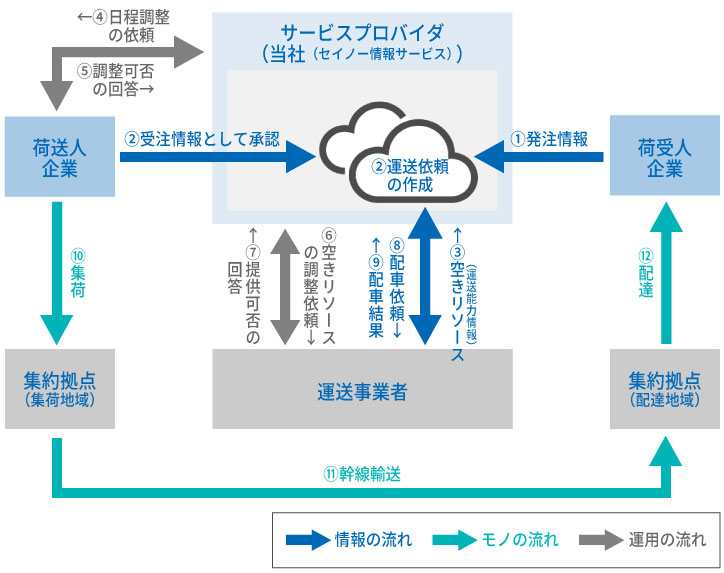

「地域物流」では情報共有の仕組みとして、2つのオープンプラットフォームを活用します。 これを活用した情報とモノの流れは、以下の通りです。

- 1. 荷受人企業は、荷送人企業への発注予定情報を、商流需給オープンプラットフォーム(商流需給OPF)に登録する(当検証では、荷送人企業が商流需給OPFへ登録)。

- 2. 運送依頼情報は、荷送人企業が発注情報を受注情報として承認後、物流需給オープンプラットフォーム(物流需給OPF)上に作られる。

- 3. 運送事業者は、空きリソース情報を物流需給OPFに登録する。

- 4. サービスプロバイダは、運送依頼情報と空きリソース情報をマッチングする。 トラックの積載率を考慮し、必要に応じて荷送人企業へ集荷日・納品日の日程調整を依頼する。

- 5. 荷送人企業は、サービスプロバイダからの依頼に対して調整可否を回答する。

- 6. サービスプロバイダは、調整した日程に沿って運送事業者へ空きリソースの提供を依頼する。

- 7. 運送事業者は、サービスプロバイダからの依頼に対して提供可否を回答する。

- 8. サービスプロバイダは輸配送計画の確定後、運送事業者へ配車を依頼する。

- 9. 運送事業者は、依頼に基づいて配車業務を行い、結果を物流需給OPFに登録する。

- 10. 集荷を担当する運送事業者は、荷送人企業から商品を集荷し、集荷地域の集約拠点へ輸送する。

- 11. 幹線輸送を担当する運送事業者は、集荷地域の集約拠点から配達地域の集約拠点へ輸送する。

- 12. 配達を担当する運送事業者は、配達地域の集約拠点から荷受人企業へ配達する。

データ登録

輸配送の計画

輸配送

検証した輸配送モデル

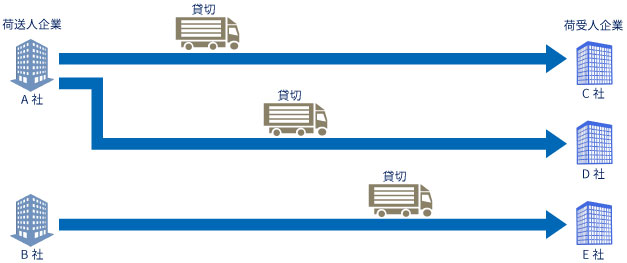

共同輸配送を活用した新たな輸配送モデルと、現行モデルを比較検証しました。

現行モデル

- ・トラックの積載率に限らず、貸切で車両を仕立てて輸送

新モデル:集荷地域の集約拠点への集約輸配送モデル

-

全区間(集荷、幹線、配達)を共同輸配送

- ・集荷地域と配達地域、それぞれに集約拠点を設置

- ・当検証では運送事業者3社に担当区間を割り振り対応(集荷:A社、幹線輸送:B社、配達:C社)

- ・集約拠点で発生する作業は、拠点作業者にて実施

効果検証したポイント

共同輸配送の効果検証は、以下の観点で行います。

プロトタイプの運用テスト

- ◎顧客サービス適正化 付帯作業料の収受が可能か、検証

- ◎データ標準化 商流・物流需給OPFの必要なデータ項目を検証

効果の想定

- ◎幹線輸送の積載率の向上 現行モデルと2つの新輸送モデルにおける積載率を計測し、変化と影響を与える要素を検証

- ◎幹線輸送のドライバーの拘束時間の抑制 幹線輸送を対象とし、ドライバーの拘束時間と運送距離を計測 積載率同様、現行モデルと2つの新輸送モデルで比較し、変化を検証

まとめ

今回は、「業界の壁を超える共同輸配送(地域物流)」のモデルと効果を確認するための検証について解説しました。

- ・検証したプロトタイプの全体像(全体概要、情報とモノの流れ)

- ・検証した輸配送モデル(現行モデルと、共同輸配送区間の異なる2つの輸配送モデル)

- ・効果検証したポイント(顧客サービス適正化、データ標準化、積載率の向上、ドライバーの拘束時間の抑制)

この検証は、物流業界の課題解決に重要な取り組みです。 積載率が向上すれば、少ないリソースでも増大する物量に対応でき、ドライバーの拘束時間も抑制(労働環境が改善)されれば、人手不足の解消に貢献します。 そしてこれらの改善が、物流業界の需給のギャップを解消することに繋がると考えています

次回は、いよいよ検証結果を取り上げます。 ご紹介した削減効果や、本当に情報共有できたのか、運用が成り立ったのかなどを詳しく解説しますので、ぜひご一読ください。

- ■ SIP地域物流ネットワーク化推進協議会では、会員を募集しています。

- ・入会資格 本協議会の目的・活動内容にご賛同の企業・団体・個人

- ・年会費 2022年度は無料

・入会のお申込みはこちらから