こんにちは。WMS:倉庫管理システム「SLIMS(スリムス)」を提供するセイノー情報サービスです。

「手間がかかる」「思った成果が出ない」

KPIについてそう思われたことがあるなら、KPIが「目的のない数値管理」になってしまっている可能性があります。

目的を明確にし、ポイントを押さえてマネジメントすれば、成果に直結する改善活動ができます。

当コラムでは、ロジスティクスKPIを成功に導くマネジメントのコツを解説します。

また、次のマネジメントサイクルに向けての振り返り方もご紹介します。

目次

7. まとめ

物流現場におけるKPIとは

改善活動の過程では、多くの企業がKPIマネジメントを行っています。

しかしKPI本来の役割が意識されず、「単なる管理」に留まっている企業は少なくありません。

KPIとは

KPIとは「重要業績評価指標」のことでKey Performance Indicatorsの頭文字をとった略称です。

改善活動はあるべき姿(目標の達成)を目指して行いますが、KPIはその達成状況を定期的に計測し評価する指標のことです。分かりやすく言うと、目標達成するための「ものさしや道しるべ」です。

KPIの有用性は非常に高く、国土交通省や日本ロジスティクスシステム協会もKPIの活用を推奨しています。

関連コラム:ロジスティクスKPI(物流評価指標)とは

KPIを活用するメリット

数字の裏付けを元に改善活動を行うことで、課題が明確化され合理的で公平な評価ができるようになります。

また、KPIが「共通言語」となることで情報共有がしやすくなり、認識のズレも防げるため、コミュニケーションが円滑になります。

KPIを適切に設定するには

目標達成に向けた適切なKPIを設定するには、KGI・CSFという2つの指標が必要です。

KGI(重要目標達成指標)はKey Goal Indicatorの頭文字をとった略称で、あるべき姿(目標)を数値で表したものです。

CSF(重要成功要因)はCritical Success Factorの頭文字をとった略称です。CSFはゴール(KGI)に向けた改善活動の中で「カギ(Key)」となる要因のことでCSFを数値で表したのがKPIです。

KPIを設定するには、まずKGIを明確にする必要があります。そしてKGIを達成するためにすべき改善活動を洗い出し、「カギ(Key)」となる要因をCSFに設定します。そして活動内容を具体化し、数値目標を決めればそれがKPIとなります。設定するKPIの項目や値で悩んでいる、思ったような成果が出ない方は、KGI・CSFから順に追って考えてみるとよいでしょう。

関連コラム: ロジスティクスKPI(物流評価指標)の設定方法

物流分野におけるKPIマネジメントとは

物流現場の改善活動にKPIマネジメントは欠かせません。

現場の「いま」が可視化されることで問題点やそれに対する対策を数値で語ることができます。

しかし、ただKPIを導入するだけで成果が見込めるほど、物流現場の改善は簡単ではないでしょう。

物流部門やセンター長、各作業チームのリーダーなど「管理者」が、適切にマネジメントする必要があります。

成果を出すためのKPIマネジメントのポイントは4つです。

- ・マネジメントサイクルは「振り返り」をしっかり行う

- ・改善スピードを上げるため、運用ルールやKPIが悪化した時の対策を手順書にまとめておく

- ・活動の評価はKPI単独ではなくKGIとセットで行う

- ・システム環境を整備してKPI測定の手間を減らし、原因分析や次に何をするかの判断に注力する

これら4つのポイントについて、以下で詳しく解説します。

成功に導くためのPDCAの回し方

よく「PDCAサイクルを継続的にまわしましょう」と言われますが、それはKPIを活用した改善活動も同じです。

運用を開始して始めて気づいたり、想定しなかった問題が発生することもあります。

まして変化の激しい時代なので、それに対応しつつ継続して良い結果を出すためには、定期的は振り返りが大切です。

期待通りの成果を出すには、PDCAサイクルがひとまわりした時の「振り返り」がポイントです。

振り返りの目的は、次のサイクルの「Plan」に活用できる情報を見つけることです。

「KPIの良し悪しをチェックする」だけでは不十分ですし、まして「犯人探し」をすることが目的ではありません。

KPIの良し悪しには必ず原因があります。その原因を突き止め、対策を立てることが重要です。

単純にPDCAをまわすだけでは、改善は進みません。

必ず振り返りを行って、次のサイクルではより良い改善活動を進められるよう変化に対応していくことに、PDCAサイクルをまわす意味があると言えます。

- ・変化の兆しや傾向:良い方向に進んでいるのか悪い方向に進んでいるのか

- ・良い(悪い)方向に進んでいる原因は何か

- ・その具体的な対策は何か、いつ誰がやるのか

KPIの悪化にも対応できる事前準備とは

事前準備とは、運用ルールを決めることと、それを運用手順書としてまとめておくことを指します。

運用ルールとは、目標値の達成に向けてどのような活動をするか、KPIの値をいつ・どのような方法で測定するか、結果はいつ・誰に・どのようなフォーマット(書式)で報告するか、そして振り返りと次アクションの検討をいつ・どのくらいの頻度で行うか、などです。

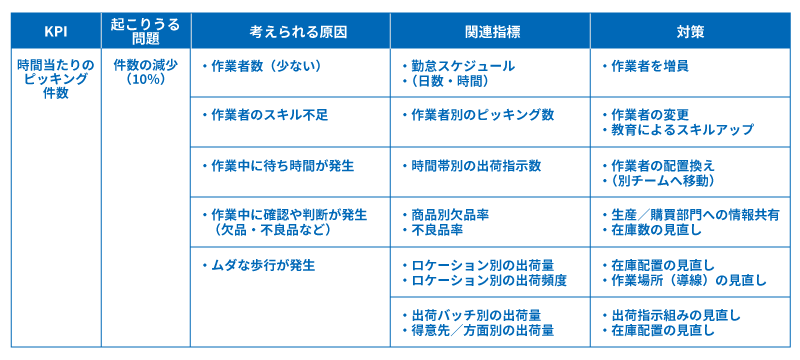

一番重要なのは「KPIが悪化した場合に考えられる原因と対策」を考えておくことです。

数値が思うように上がらない、もしくは悪化した場合は運用を見直すのですが、値の変化を見つけてからどうしようか考えていると、実際に対策を行うまでに時間がかかってしまいます。

それを防ぐために、考えられる原因と対応策を事前に整理して「運用手順書」にまとめておきます。素早くリカバリー対応できれば、少しでも早くゴールにたどり着くことができます。

KPIを活用しても成果が出ない企業の多くは、KPIの設定や事前準備に時間をかけない傾向があります。

代わりに運用開始後に様々な問題が発生してそのリカバリーの検討に時間を要するなど、運用後に多くの手間をかけています。

これでは改善は思うように進みません。結果、「KPIは運用が大変なのに成果がでない!」となってしまうのです。

KPIを活用して成果を出すには、事前準備を丁寧に行うことが大切です。

KPIはKGIとセットで評価する

年度の切り替わりなど、次サイクルの目標設定で苦労しないコツがあります。

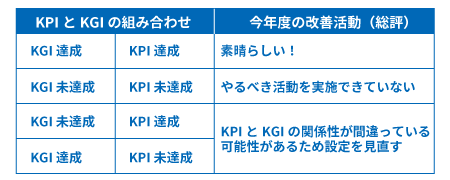

「振り返り」が大切なことは先の通りですが、その振り返りはKPI単独で評価するのではなく、KPIとKGIをセットで評価するのがよいでしょう。

当たり前ですが、KGIとKPIが両方達成できているのが最も素晴らしい結果です。

設定が正しくできており、なおかつ改善活動も十分にできたと言えます。

来年度も同じ要領でマネジメントしていくことで、理想的な物流体制が構築できるでしょう。

KPIとKGIがともに未達成の場合は、期間中にやるべき活動ができていなかったのではないでしょうか。

なぜ実施できなかったのかを振り返り、次は確実に遂行できるよう対策を練りましょう。

もし「片方だけ達成」しているのであれば、KGI・CSF・KPIの関係性が間違っているかもしれません。

KGI達成の「カギ(Key)」では無いことをCSF・KPIに設定したか、KPI(目標数値)が高すぎた(低すぎた)と考えられます。

項目や指標の設定からもう一度考えてみましょう。

このように同じ「KPI未達成」でも、KGIが達成か未達成かによって対策が異なります。

KGI・KPIの達成状況をもとに活動全体を振り返り、どこにボトルネックが潜んでいるのかを突き止めて適切な対策を取りましょう。

そうすることで目標と連動した改善活動となり、KPIマネジメントもムダなくスムーズに進みます。

KPIの測定や分析を楽にする方法

KPIは効果的な手法ですが、「KPIの測定に手間がかかる」という問題があります。

管理者の仕事は課題や問題に対し、原因を探り対策を打ち出して改善活動を推し進めることなので、KPIの測定に手間がかかっていては本末転倒です。

測定の手間を減らすには、システムの活用と情報の一元管理が有効です。

基幹システムやWMS(倉庫管理システム)、TMS(輸配送管理システム)など物流領域でもシステムは複数存在します。

欲しい情報をキー項目でつなぎ一ヵ所に集約できれば、データの出力やエクセルの加工は不要になります。

また、分析を楽にする方法としては、視覚的に表現することをおすすめします。

数値だけを並べたものより、円グラフ・棒グラフ、ヒートマップなどを活用することで、変化の兆しを直感的に把握できるようになります。

問題に対する仮説検証や、問題が発生する前の予兆把握などにも大きく貢献することでしょう。

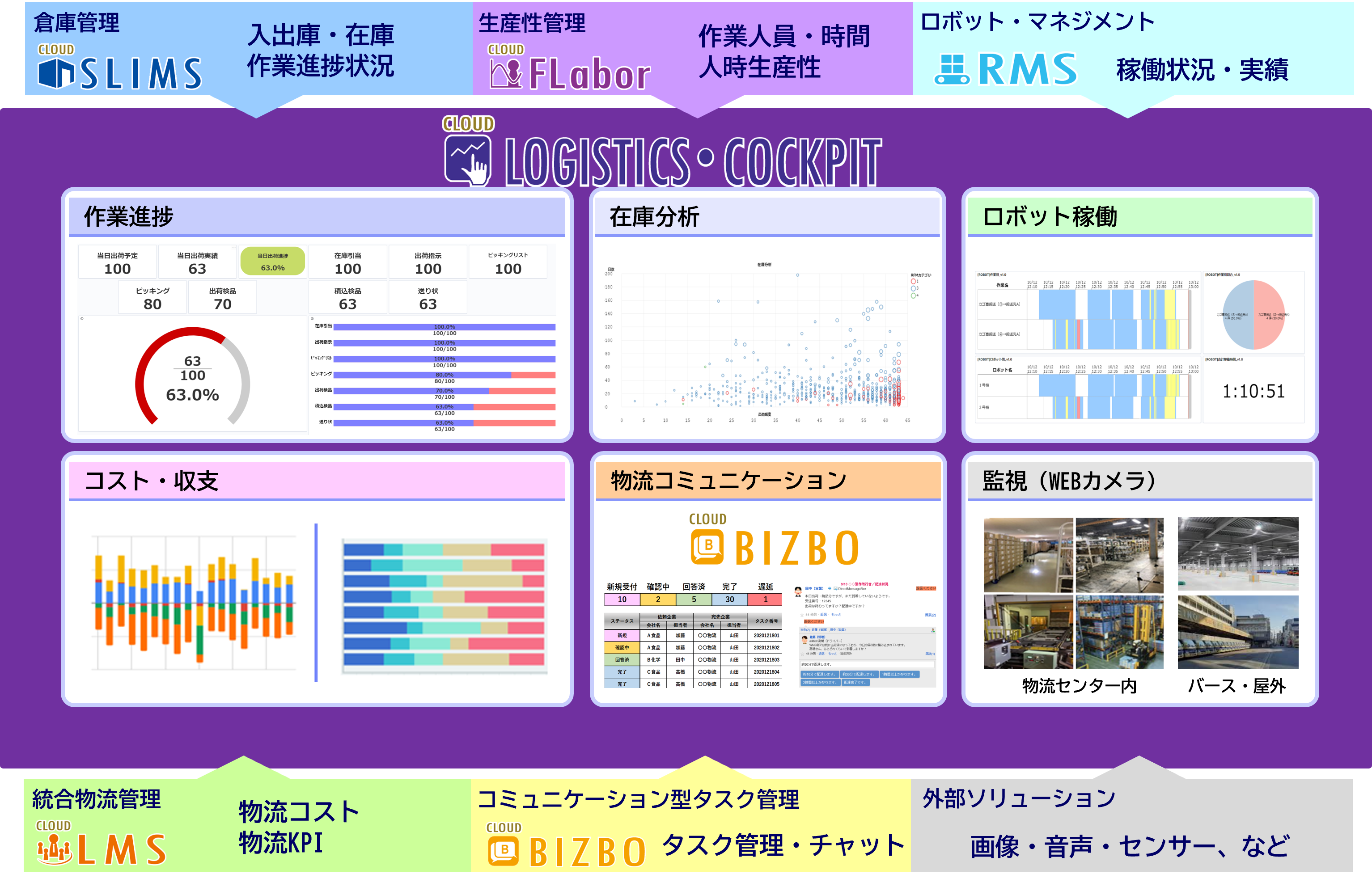

関連ソリューション

・物流情報を一元管理する 統合物流管理システム「LMS」

・ダッシュボードで物流現場を可視化する「LOGISTICS・COCKPIT」

まとめ

ロジスティクスKPIは、ポイントを押さえてマネジメントすることで成果に直結しやすくなります。

ポイントは4つです。

- ・マネジメントサイクルはしっかり振り返りを行い、次のサイクルに活かせる情報を見つける

- ・数値が悪化した場合に備えて「考えられる原因と対策」を運用手順書にまとめておく

- ・評価はKPI単独ではなく、KGIとセットで評価することで正しい振り返りができる

- ・システムを有効活用し数値測定やデータ加工に時間をかけない。それよりも分析や対策に注力すべし

ちょっとしたコツを知っているだけで、改善活動の成果は大きく変わります。

ぜひ一度お試しください。

このコラムの監修者 |

セイノー情報サービスは400社以上へのWMS導入を通して培った物流ノウハウをもとに、お客様の戦略立案や物流改善をご支援しています。 当コラムは、経験豊富なコンサルタントやロジスティクス経営士・物流技術管理士などの資格を持った社員が監修しています。 |

|---|