こんにちは。WMS:倉庫管理システム「SLIMS(スリムス)」を提供するセイノー情報サービスです。

どんなKPIで管理すべきか分からない、正しく設定できているか不安、といった相談をいただくことが多々あります。

KPIが本来の役割を果たせるよう適切に設定することは、より中身のある改善活動を行うための必須条件です。

当コラムでは、KPIの役割や関連する指標、適切に設定するためのコツについて詳しく解説します。

目次

物流改善におけるKPI(物流評価指標)の活用実態

当社では定期的に物流改善に関するアンケートを行っています。

2022年6月に実施したアンケート結果で「最も効果があった」改善手法・施策として「KPI」を選択した回答者は、全体のわずか1.1%でした。KPIは多くの企業で活用されているものの、思った成果をあげているいる企業は多くないと推測できます。

物流改善に携わる当社コンサルタントは、多くの企業から「他社はどんなKPIを設定していますか?」「どんなKPIがありますか?」「我が社はどんなKPIで管理すればよいでしょうか?」と聞かれています。みなさん、どんなKPIで管理したらよいかを悩んでいることが伺えます。

しかし「KPIとは何か」を知ればこの悩みは解決できます。

KPIが何者かを正しく知ることは、KPIの選び方や設定のポイントを知る事にもつながるからです。

物流改善におけるKPI(物流評価指標)の役割とは

KPIは単なる数値目標ではありません。本来の役割やメリットなどKPIの基礎について解説します。

KPI(物流評価指標)とは

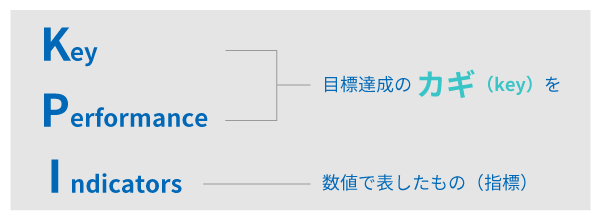

KPIとは「重要業績評価指標」のことでKey Performance Indicatorsの頭文字をとった略称です。

改善活動はあるべき姿(目標の達成)を目指して行いますが、KPIはその達成状況を定期的に計測し評価する指標のことです。

名前のとおり、目標を達成するために重要な「カギ(Key)」となることを設定しますので、改善活動の「ものさしや道しるべ」とも言えます。

KPI(物流評価指標)を活用するメリット

KPIを活用することで、その活動が良い方向に向かっているのか悪化しているのか判断できます。 また、数字の裏付けを元に改善活動を行うことで、課題が明確化される、認識の統一が図りやすくなる、評価の公平性が高まる、といったメリットが得られます。詳しい解説は別コラム「ロジスティクスKPI(物流評価指標)とは」の第3章「ロジスティクスKPI(物流評価指標)活用するメリット」をご覧ください。

KPI(物流評価指標)の役割と関連指標

改善活動に数値目標を設定してマネジメントしていても、それは「KPIを活用している」ということにはなりません。

その数値目標がKPI(ものさしや道しるべ)としての役割を果たしていることが必要です。

では、何が改善活動のものさしや道しるべなのか、どうやって判断するのでしょうか。

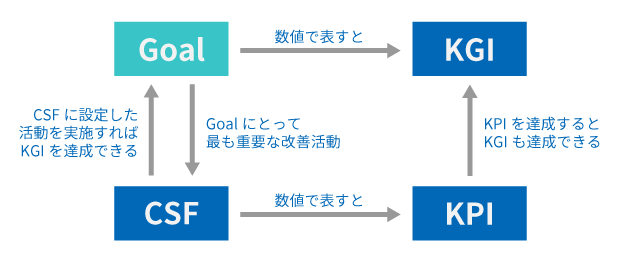

それにはKGIとCSFという2つの指標が関わってきます。

KGIは「あるべき姿(ゴール)」を数値で表したものです。CSFは目標達成するための重要な「カギ(Key)」となる要因のことで、CSFを数値で表したものがKPIです。本来、KPIを設定するにはこの2つの指標が必要です。しかし、KPIしか設定していない企業も多いのではないでしょうか。

目標(KGI、CSF)がない状態で「KPIは何にしようか」と考えているため、その設定が誤っていたり、適切かどうか分からず悩むことになるのです。

KPIにとって重要な2つの関連指標について、以下で詳しく解説します。

KPIの関連指標 KGIとCSFとは

KPIの設定に必要なKGIとCSFとはどういった指標か、どのように設定するのかを解説します。

KGIとは

KGIとは「重要目標達成指標」のことでKey Goal Indicatorの頭文字をとった略称です。

文字通り最終的なゴール(あるべき姿)を数値で表したもので、経営戦略や中期経営計画などと深い関連性があります。企業戦略の最終目標なので、以下のような指標で設定するのが一般的です。

例) 売上高、利益(率)、販売数、客数、など

重要なのは効率化や最適化など曖昧な言葉を用いず、具体的は数値で設定することです。ゴールを明確にすることで、経営層から現場の作業者まで全員が目標を共有化でき、正しい方向に向かって改善活動が進んでいきます。

CSFとは

CSFは「重要成功要因」のことでCritical Success Factorの頭文字をとった略称です。

KFS(Key Factor Success)と表現されることもあります。KGIの達成に向けてすべき活動はいくつも考えられますが、その中で「この活動が実行されればKGIは達成できる」ものがCSFです。そしてCSFを数値化した指標がKPIになります。

CSF・KPIには「自分たちの改善活動でコントロール可能」なものを選ぶことが重要です。

例えば、物流センターのCSF・KPIに「在庫削減」は適切ではありません。物流センターでは発注業務を行っておらず、在庫数をコントロールできないからです。あるべき姿を実現するために、コントロール(改善)可能なCSFを選びましょう。

KGI、CSFを設定するメリット

KGIやCSFを設定する主なメリットは2つです。

KPIの判断基準ができる

KGIやCSFが判断基準となり、KPIが適切に設定できているか判断しやすくなります。

KPIを決める際にKGIやCSFがあれば、担当者はKPIの設定がしやすくなり、物流部の担当役員や部長は報告されたKPIが正しいのか判断できます。

KPIが単なる数値目標になることを防ぐ

「KPIを使った改善活動で思った成果が出ない」原因の1つに、KPIが単なる数値目標になっていることが考えられます。

判断基準(KGI・CSF)があれば、KPIが「単なる数値目標」になることを防ぎ、改善活動に結び付くカギ(Key)となる数値目標として設定できます。

目標の明確化で改善活動が促進される

KGIを設定すれば「どのような状態を目指しているのか」共有しやすくなります。「KPIを達成する必然性」も明確になるため、達成に向けた意欲の向上にも繋がります。 現場の作業員までが「今のKPI達成率はどれぐらいか」「達成に向けて足りない活動はなにか」に注意を払いながら日々の業務が行われることで改善活動が加速します。

KPIが見つけやすくなる「KPIツリー」

ここからは、KPI設定のコツについて解説します。

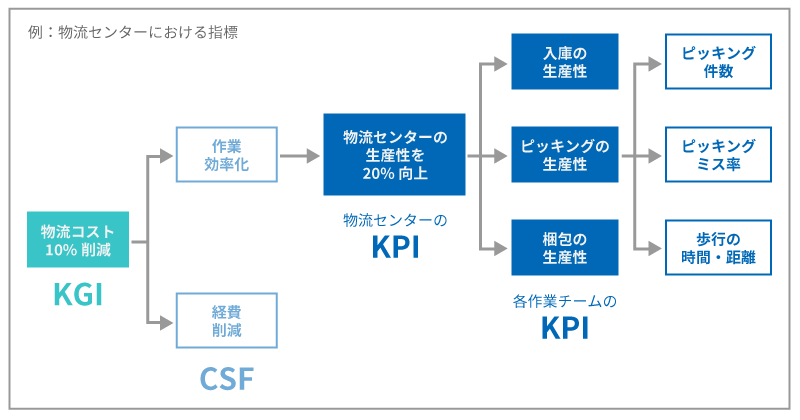

1つ目のコツは、「KPIツリー」を活用してKGI達成までの道のりを可視化することです。

KPIツリーとは

KGI・CSF・KPIなど、指標の関係性を示す「KPIツリー」という図表があります。

体系立てて論理的に物事を考える思考法「ロジカルシンキング」で使われるフレームワークの1つ「ロジックツリー」を活用して、KPIとその関連指標を整理したものです。

KGI(あるべき姿)を頂点において、どうすれば実現できるかを因数分解していき、実際に行動に移すことができるレベルまで落とし込んでいきます。

KPIツリーを活用してKPIを設定するメリット

KPIツリーを活用してKGI・CSF・KPIを設定するメリットは2つです。

目標達成までの道のりが分かりやすくなる

ロジックツリーは各要素を階層化して整理することに長けています。

大きな項目から小さな項目へと階層を意識して整理されることで、KGIの達成に向けて必要な活動とその関連性が一目でわかるようになります。

適切に設定することはもちろん、設定した理由を共有することにも使えます。

階層化されるためCSF・KPIが見つけやすい

改善活動をただ洗い出すだけでは、どれが重要なのかは分かりません。

階層化し目標達成まで道のりを順序立てることで、KGI達成のための「カギ(Key)」であるCSF・KPIが見つけやすくなります。

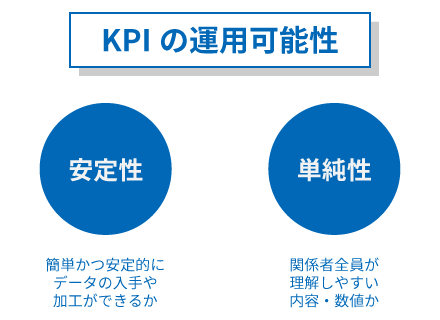

KPI運用の落とし穴

KPIの活用においては「運用ができるかどうか」も重要です。

KPIを決定する前に運用の可能性を確認しておけば、「KPIを計測することに手数を取られて業務に支障が出てしまった」となることはありません。

運用の可能性は、以下2つの観点で確認します。

安定性

KPIは定期的に計測します。

そのため簡単かつ安定的に計測できることが望ましく、計測用データの入手が自分たちでできるか、入手や加工に手数を取られないかを確認しておく必要があります。

データの入手や加工が月末などの忙しい時期と重ならないよう調整する必要もあります。

安定性の向上については、物流情報や作業情報が蓄積されている基幹システムやWMSの使用が有効です。

また計測や集計・データ加工にはIoT・AI・RPAなどのデジタル技術をうまく活用することで、作業負担が軽減され安定性が高まります。

関連コラム

・ロジスティクスKPIの定着に向けて:第6章「KPI測定や分析を楽にする方法」

単純性

関係者全員が理解し納得できる内容かどうかを指します。

なぜこのKPIなのか、KPIを達成することで何を目指すのか(KGI)が理解できなければ、現場はやらされ感が強く前向きな活動になりません。

問題が起こっても適切に情報収集や原因分析ができない、改善策が出てこないなど活動が思うように進まない可能性があります。

また、覚えやすい数値であることも重要です。

あまりに複雑でたくさんのKPIを設定しても毎日の業務で意識できません。

あくまでKPIは「カギ(Key)」なので、多すぎず全員が理解できる指標を選択し設定しましょう。

まとめ

KPIとは「重要業績評価指標」のことで、改善活動の「ものさしや道しるべ」という役割を担うものです。 KPIの設定には、あるべき姿を数値で表したKGI(重要目標達成指標)や、KGIを達成するための重要な「カギ(Key)」となる改善活動を指すCSF(重要な成功要因)という2つの指標が必要です。

- ・会社の経営戦略に沿ってKGIを設定する

- ・KGI達成までの道のりを「KPIツリー」に従って因数分解しCSFを見つける

- ・CSFに数値目標を設定しKPIの候補とする

- ・候補となる指標の安定性と単純性を整理しKPIを決定する

KPIツリーの活用や運用の可能性を事前に確認することは、KPIの適切な設定に向けて大変有効です。

KPIを「ものさしや道しるべ」としての役割を担える指標にするために、ぜひ一度お試しください。

このコラムの監修者 |

セイノー情報サービスは400社以上へのWMS導入を通して培った物流ノウハウをもとに、お客様の戦略立案や物流改善をご支援しています。 当コラムは、経験豊富なコンサルタントやロジスティクス経営士・物流技術管理士などの資格を持った社員が監修しています。 |

|---|