こんにちは。物流アウトソーシングサービス「物流業務クラウド」を提供するセイノー情報サービスです。

共同配送は、複数の荷主企業がトラックやコンテナを共有して荷物を配送する仕組みで、近年注目されています。この記事では、共同配送の方式やその推進背景、メリットやデメリット、適した荷物についてわかりやすく解説します。課題や成功事例も紹介しているので、共同配送を検討している方は参考にしてください。

目次

1. 共同配送とは

2. 共同配送が注目される背景

3. 共同配送の方式

4. 共同配送のメリット

5. 共同配送のデメリット

6. 共同配送に不向きな荷物

7. 共同配送の課題

8. 共同配送の導入事例

9. まとめ

共同配送とは

共同配送とは、複数の荷主企業が輸送や配送の一部または全部を共同で実施する仕組みです。共同配送は、次の2つに大別されます。

- ・荷主共同配送

- ・輸送事業者間共同配送

荷主共同配送は荷主が主体となります。一方、輸送業者間共同配送は、輸送業者が主体です。

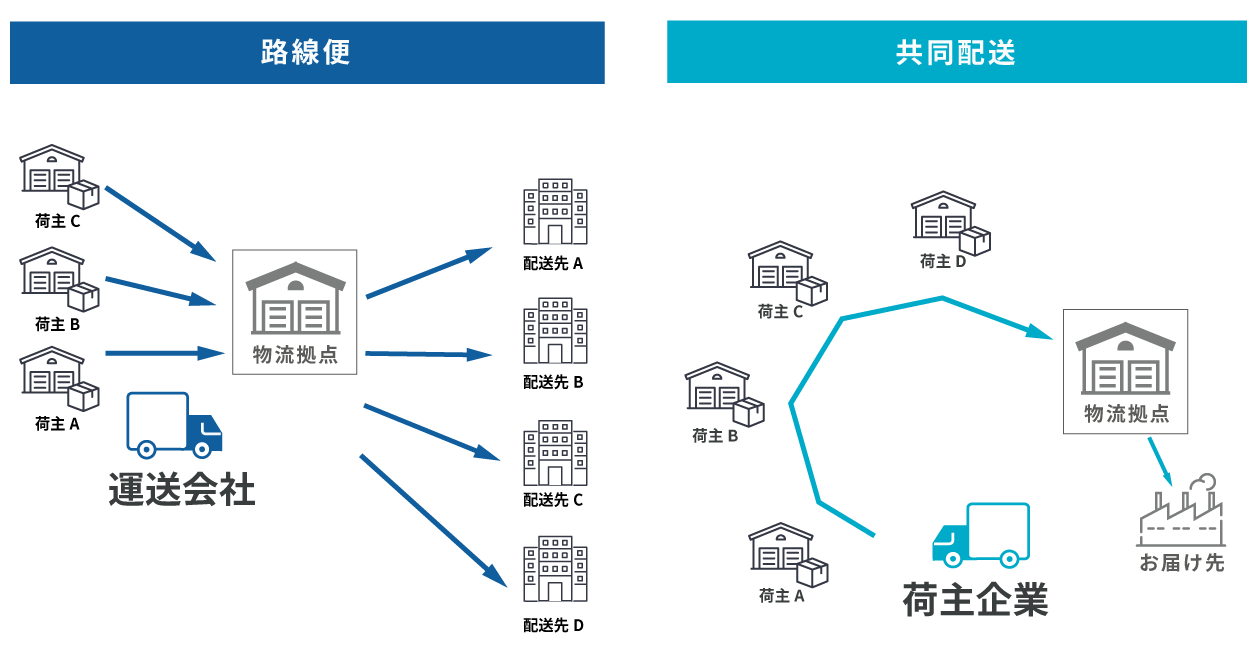

共同配送と路線便の違い

路線便は、複数の荷主企業の荷物を1台のトラックに積載して輸送する方式です。効率的な運行のために配送ルートや積載順序は運送会社が決定します。そのため、配送の詳細条件(ルート、時間、配送順、積載方法など)を荷主側がコントロールできません。

一方、共同配送は、複数の荷主企業が協力して配送ルートや配送先、出荷タイミングなどを調整し、効率的な輸送を実現します。荷主側の意向が反映されやすく、特定の納品先に合わせた配送が可能です。

共同配送が注目される背景

「物流クライシス」と呼ばれる状況の顕在化により、共同配送への関心が高まっています。物流クライシスとは、ドライバー不足や高齢化、人件費の上昇、法規制強化などにより、従来の物流体制が維持できなくなる危機的な状況を指します。特に、2024年にはドライバーの時間外労働に上限が設けられ、輸送力を十分に確保できない企業が増加しています。加えて、インターネット通販や個人間取引の拡大、コロナ禍による宅配需要の増加も物流の負担を押し上げています。人手不足に加え、人件費や燃料費の高騰、環境負荷の低減といった課題に対応するには、企業間で連携し、配送効率を高めることが不可欠です。こうした背景から、共同配送の導入が注目されています。

国が提言する共同配送

共同配送は、人手不足解消や環境問題への取り組みとして、国土交通省も推奨しています。2019年共同物流等の促進に向けた研究会では「連携による持続可能な物流」に向けて、先進的な取組事例や官民連携して進めるべき施策の方向性をとりまとめました。

- ・異業種も含めた複数の荷主や物流事業者による輸配送・保管などの共同化

- ・翌日配送の見直しなどのリードタイムの延長、検品の簡素化・廃止、物量の平準化など、サプライチェーン全体でムダを減らす

- ・荷姿やシステム仕様、納品条件等の標準化を推進するため、官民で業界ごと及び業界横断的に標準化やデータ化を検討

共同配送の方式

共同配送には、2つの方式があります。それぞれについて解説します。

配送センター集約方式

配送センター集約方式は、複数の荷主企業からの荷物を配送センターに集めて、それぞれの配送先に出荷する方式です。荷物の仕分けや積み込みなどの作業は、配送センターが行います。配送センターを経由すれば効率的に荷物を積載できるため、積載率の向上、輸送回数の削減につながります。

ミルクラン方式

ミルクラン方式は、商品を発注した側がトラックを用意し、配送元を巡回して集荷する方式です。巡回方式とも呼ばれ、牛乳メーカーが生乳を調達するために、各地の牧場を巡ったことが名称の由来です。

関連コラム:ミルクランとは

共同配送のメリット

共同配送を導入すると、多くの効果が期待できます。以下で、それぞれについて詳しく解説します。

配送を効率化できる

共同配送では、複数の荷主企業の荷物をまとめて運ぶことで、トラック1台あたりの積載率を高めることができます。その結果、配送効率が大幅に向上します。あらかじめ配送ルートや配送先が整理されているため、無駄な走行や遠回りを減らすことができ、時間やコストのロスを最小限に抑えることが可能です。また、配送の不均衡も減るため、安定した物流体制の構築につながります。

コスト削減につながる

共同配送では、重量・容積が最大積載量内で、同じ車両に積載して問題ない荷物(臭いが移る食品、粉塵や液漏れがある、危険物などは不可)である場合に同一の目的地あるいは、近隣にある荷物を1台の車両に集約して運びます。トラックの台数を減らせるため、人件費や燃料費、車両の維持費などのコストを削減できます。

CO2排出量を削減できる

国内のCO2排出量のおよそ2割を占めるトラック輸送を共同輸送に切り替えることで、CO2の排出量を効果的に削減できます。これにより、温暖化防止や大気汚染の緩和といった社会課題の解決に貢献できるほか、ガソリン代や人件費の削減、環境配慮型の経営としての社会的評価の向上も期待できます。

参考:運輸部門における温室効果ガス排出状況

人手不足の解消につながる

少子高齢化や働き手の減少により、2030年までにトラック輸送の供給量が約3割減少すると予測されています。これに対し、ECの拡大などで輸送需要は今後も微増する見込みであり、物流の担い手不足はますます深刻化しています。特に、2024年問題によるドライバーの労働時間規制も重なり、輸送力の確保が一層難しくなるでしょう。こうした中、限られたトラックや人員で効率的に配送を行うためには、共同配送によって積載率を高め、1人あたりの配送効率を向上させることが不可欠です。

参考:(お役立資料)共同配送・積み合わせ貸切を活用するメリット・デメリット

共同配送のデメリット

共同配送はメリットばかりではありません。ここでは3つのデメリットについて解説します。

フレキシブルな対応が難しい

共同配送は、複数の荷主企業が連携し、配送時間やルート、配送料金などをあらかじめ調整・決定し、共同で 配送する方法です。他社とすり合わせたスケジュール通りに運行を行うため、顧客の要望や急なスケジュール変更などに対する臨機応変な対応が難しくなります。配送先の追加、納品時間の変更などの要望についても、他社との調整が必要です。

料金設定が難しい

共同配送を実際に管理・運営する運用会社へ支払う配送料金は、荷主企業が契約内容に基づいて決めます。複数の企業が関わるため、配送料金の設定や支払い方法は統一し、連携をとる必要があります。

全体の配送コストをどのように分担するかについては十分な話し合いが必要であり、各社が納得できる料金に調整するのは時間がかかることもあります。

共通のシステムを構築する必要がある

共同配送では、荷物の配送状況をリアルタイムで把握できる共通のシステムが欠かせません。自社だけで管理すると情報の共有が難しくなり、誤配や遅延などのトラブルにつながる可能性があります。しかし、共同配送に適したシステムを新たに構築することは、経営面での負担となる場合もあるので注意が必要です。導入・運用のコストや使いやすさを考慮した慎重な計画が求められます。

共同配送に不向きな荷物

配送の効率性・安定性・安全性を損なう要因となる以下の荷物は、共同配送に向いていません。

| 分類 | 理由 |

|---|---|

| 温度管理が厳格な荷物 (冷凍・冷蔵品、生鮮食品、医薬品など) |

品質劣化や安全性のリスクがある |

| 時間指定が厳しい荷物 (指定時間納品、JIT納品など) |

厳密な時間管理に対応しにくい |

| 特殊サイズや重量物 (長尺物、大型機械、重量物など) |

積載スペースを占有しやすい |

| 壊れやすい・取り扱いが難しい荷物 (ガラス製品、精密機器、液体物など) |

振動や積み下ろし増により破損リスクが高い |

| 機密性・セキュリティが求められる荷物 (高額商品、個人情報を含む書類など) |

情報漏洩や盗難のリスクが上がる |

| 配送先が特殊・遠隔地 (山間部、離島、特殊施設など) |

ルートが共有しにくい |

共同配送の課題

共同配送を導入する際には、把握しておくべき課題があります。5つの課題について解説します。

パートナー企業を検討・選定する必要がある

共同配送を行う場合は、自社の配送網に適したパートナー企業を探す必要があります。条件がマッチしやすい競合他社と輸送網を構築する方法もありますが、守秘義務などが障壁となる場合もあります。

物流システムを統一化する必要がある

各企業に独自のシステムや業務プロセスが存在する場合、それらを統一・統合することは、技術面・運用面の双方において容易ではありません。特に、複数の荷主企業からの注文を一元管理し、最適な配送ルートを計画する物流システムの導入には、多くのコストや調整が必要となります。例えば、共通のデータフォーマットを設定したうえで、API連携により各社の既存システムと接続できる中間システムを構築することで、全面的なシステム改修を避けつつ統合を実現することが可能です。また、クラウド型の物流プラットフォームを活用すれば、初期導入の負担を抑えながら柔軟な運用が行えます。

顧客との密なコミュニケーションが求められる

急ぎの配送や特殊な取り扱いが必要な荷物への対応は、共同配送においては容易ではありません。顧客の要求に対し、柔軟に対応するためには、密なコミュニケーションが求められます。

企業間での調整作業にコストが発生する

共同配送の運用には、企業間の調整作業が必要です。調整に関わる会議やコミュニケーションに時間と人員を割くことになり、システムの導入コストが増加する可能性もあります。また、共同配送にかかるコストの分担方法の決定は、一筋縄ではいきません。配送距離や配送料、商品価値などあらゆる要素を考慮した上で、公平にコストを負担する方法を見つける必要があります。

トラブル時の責任の所在を明確にしておく必要がある

共同配送では、荷物の紛失や破損が起きたときに備えて、責任の所在や対応方法を事前に決めておかなければなりません。トラブルが発生した場合、どの企業が責任を持つかが不明瞭では、顧客からの信頼を喪失する可能性があります。

共同配送の導入事例

共同配送を導入する際には、他社の具体的な取り組み事例を参考にすることが重要です。以下に、化学業界における共同配送の先進事例を紹介します。

化学メーカー(三菱ケミカルグループ、三井化学、東ソー、東レ )

2023年7月、三菱ケミカルグループ、三井化学、東ソー、東レの4社は、「化学品ワーキンググループ」を立ち上げ、共同物流の実現に向けた取り組みを開始しました。この取り組みは、主に関東・東海エリアを対象としており、各社の製品をまとめて配送することで積載率を高め、輸送効率を向上させることを目的としています。グループでは、デジタル技術を活用して、積載率や車両稼働状況、配送ルートなどをリアルタイムで可視化・分析できるプラットフォームを構築。これにより、空車回送の削減やドライバーの業務効率化、CO₂排出量の抑制など、複数の課題解決を同時に図っています。将来的には、この仕組みを関東・東海地域全体で本格運用することを目指すとともに、他地域や他業種にも応用可能な全国規模の共同配送モデルとして展開していく構想です。

参考:導入事例:大阪シーリング印刷株式会社

まとめ

共同配送は、複数の荷主企業の荷物を1台のトラックで集約して配送する方法です。近年、少子高齢化や2040年問題に伴うドライバー不足、インターネット通販・個人間売買などによる個人の宅配需要の増加により、共同配送への注目が高まっています。共同配送を導入することで、人手不足の解消に加え、積載率向上、CO2排出量の削減も期待できるでしょう。

セイノー情報サービスは、業界の壁を越えた新しい共同配送の仕組みと情報共有プラットフォームの構築に取り組んでいます。物流の効率化や持続可能な地域社会の実現に向けて、ぜひご活用ください。

このコラムの監修者 |

セイノー情報サービスは400社以上へのWMS導入を通して培った物流ノウハウをもとに、お客様の戦略立案や物流改善をご支援しています。 当コラムは、経験豊富なコンサルタントやロジスティクス経営士・物流技術管理士などの資格を持った社員が監修しています。 |

|---|