こんにちは。物流アウトソーシングサービス「物流業務クラウド」を提供するセイノー情報サービスです。

近年、物流業界では環境負荷の軽減と循環型社会の実現に向けた取り組みとして、「静脈物流」が注目されています。この記事では、静脈物流の基本概念から、3つの種類、関心が高まっている背景、課題、解決策などを解説します。静脈物流の活用領域についても解説するので、物流部門の担当者は参考にしてください。

目次

1. 静脈物流とは

2. 静脈物流の種類

4. 静脈物流の主要な課題

5. 静脈物流の課題への対策

6. 静脈物流の活用領域

7. まとめ

静脈物流とは

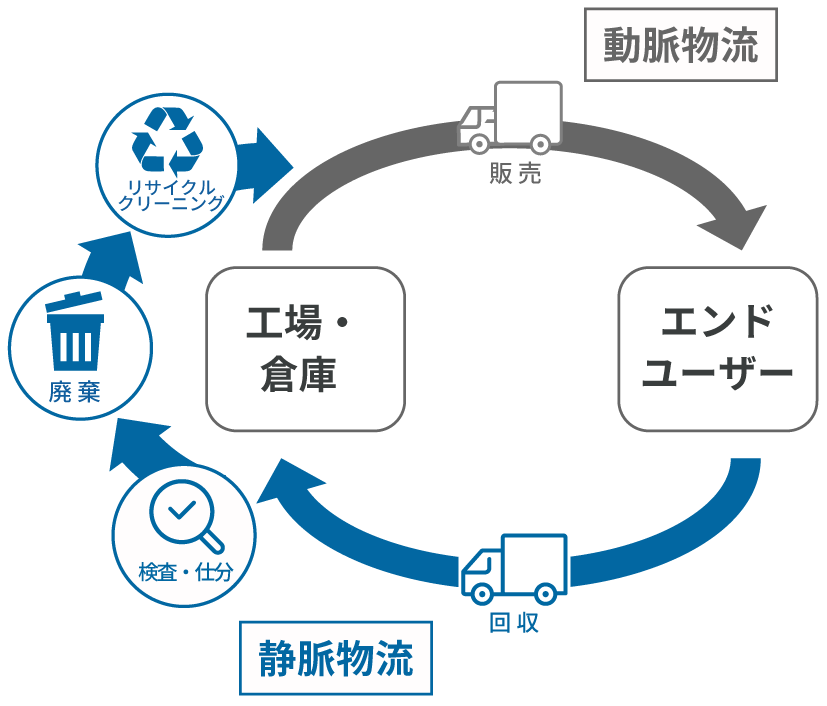

静脈物流とは、消費者の手元にある製品を企業側に戻す、通常の物流とは逆方向の物流を指します。物流を血液の流れにたとえた表現で、企業から消費者へ製品を届ける「動脈物流」に対し、回収や再資源化などの流れを「静脈物流」と呼びます。静脈物流には使用済み製品の回収や返品、不用品の処理や資源のリサイクルなどが含まれており、環境負荷の軽減や資源循環の促進といった観点から重要な役割を果たしています。

リバースロジスティクスとしての役割

静脈物流は、リバースロジスティクス(Reverse Logistics)とも呼ばれます。これは、製品を供給する「順方向(フォワード)物流」に対して、使用済み製品や不要物などを回収する逆方向の流れであることから「リバース(逆)」とされています。リバースロジスティクスは環境負荷の軽減とサステナビリティへの対応、資源の有効活用といった視点から、その重要性が高まっています。企業にとっても、社会的責任(CSR)の一環としてだけでなく、廃棄物処理コストの削減や新たな資源循環ビジネスの構築につながる取り組みのひとつといえます。

動脈物流との違い

動脈物流は、調達・生産・物流・販売といった生産者から消費者へ向かう物流で、製品やサービスの供給を目的としています。一般的な「物流」という言葉からイメージする流れともいえます。動脈物流が経済活動を支える役割を果たす一方、静脈物流は持続可能な社会の実現にフォーカスしています。どちらも物流の重要な要素であり、バランスよく管理することで「経済性」と「環境配慮」の両立が可能となります。

循環物流サービスの詳細はこちら

静脈物流の種類

静脈物流は、おもに3つの種類に分類されます。

回収物流(リサイクル・修理・リコール対象)

回収物流とは、リサイクル可能な商品や資材、また修理・回収が必要な製品を回収することを目的とした物流のことです。

家庭や企業から出た使用済み製品、修理が必要な商品、リコール対象製品、納品で使用したパレットや梱包材などが対象となります。回収物流を通じて、製品の再利用や資源のリサイクルが促進されることで、新製品の生産コスト削減や環境負荷の軽減につながります。

回収物流サービスの詳細はこちら

返品物流(不良品・誤配・売れ残り)

返品物流とは、商品の初期不良や企業側の誤配送、消費者の注文ミス、店舗での売れ残りなど、さまざまな理由で発生する返品に対応する物流のことです。返品理由には、商品の傷や動作不良、注文内容の誤り、店舗での在庫過剰などが含まれます。返品が発生すると再配送や検品、再梱包、そして場合によっては廃棄といった対応が必要となり、特に企業側に原因がある場合には、返品にかかる輸送や処理のコストを企業が負担するケースが多く、物流コストの増加要因となります。

廃棄物流(適正処分・産業廃棄物処理)

廃棄物流とは、リサイクルが難しい製品や資材を適切な方法で処分することを目的とした物流のことです。産業廃棄物や一般廃棄物(ごみ)、食品廃棄物などが対象となります。物流の現場では、使用済みのパレット、ストレッチフィルム、発泡スチロールなどの処分もこれに含まれます。これらの廃棄物を正しく処理するためには、産業廃棄物処理運搬業の許可を受けた専門業者への委託が法令で義務付けられており、企業として適正な管理が求められます。

静脈物流に関心が高まっている背景

企業が静脈物流に取り組む重要性は年々高まっています。ここでは2つの観点から解説します。

循環型社会の形成と環境負荷軽減

近年、SDGs(持続可能な開発目標)の浸透により、企業にも環境への配慮や持続可能な社会づくりが強く求められています。なかでも静脈物流は、循環型社会を実現するために欠かせない仕組みです。静脈物流は、大量生産・大量消費・大量廃棄といった従来の社会構造を見直し、廃棄物を資源として再利用する考え方に基づいています。製品の廃棄を最小限に抑え、環境への負荷を減らす取り組みとして、今後ますます重要性が高まっていくでしょう。

最終処分場の処理能力限界への対応

日本のごみ処理を担う最終処分場では、空き容量の限界が近づいています。環境省のデータによると、2022年度末時点で一般廃棄物の最終処分場は、約9,666万㎥の空きがあり、現在のペースで使用するとあと23.4年で満杯になる見込みです。産業廃棄物の処分場も同様に、あと20年足らずで使い切るとされています。特に都市部では、新しい処分場の建設が難しく、限られた処理能力をいかに長く持たせるかが課題です。静脈物流を推進することで、廃棄物の発生自体を減らし、使えるものは再資源化することで、処分場への負担を軽減できます。

静脈物流の主要な課題

静脈物流の導入・運用にあたっては、多くの企業が共通して以下のような課題に直面します。

業務オペレーションの複雑化

静脈物流では、返品商品の回収から廃棄物の処理に至るまで、複数の業者や部門が関与するため、業務プロセスが複雑になります。その結果、「誰が何を運んでいるのか」といった物流の可視化が難しくなります。特に企業規模が大きくなるほど、配送ルートや委託業務の管理が煩雑になり、オペレーション全体の効率が低下する傾向があります。

コスト・工数の増大

静脈物流では、回収・輸送・仕分け・処理・管理といった工程に多くのコストと工数がかかります。商品や廃棄物の回収には輸送費や人件費が必要で、回収後の仕分け・処理には専門的な設備や技術が求められることもあります。これらの費用を企業が単独で負担することは難しく、静脈物流システムの普及を阻害する要因になっています。

物量予測の困難さ

静脈物流は、動脈物流のように一定の需要に基づいた計画が立てにくく、物量予測が困難です。返品や廃棄物の発生量は、消費者のニーズや行動、製品の寿命、製品の種別などの要因で変動するため、安定的な回収体制の構築や効率的な資源配分の計画を立てることが難しくなります。

静脈物流の課題への対策

静脈物流における課題を解決するためには、それぞれの課題に対応した具体的な対策を講じることが重要です。ここでは、3つの対策例を解説します。

業務オペレーションの簡素化

静脈物流は回収・再資源化・処理などの工程が多く、オペレーションが煩雑になりがちです。こうした業務を効率化するには、業務プロセスの簡素化と標準化が必要です。たとえば、配送ルートの最適化や業務委託先との役割分担の明確化、自動化システムの導入により、作業負担や管理コストを大幅に削減できます。自社内で対応が難しい場合は、静脈物流に特化した外部事業者を活用することで、より効率的な運用が可能になります。

IT技術の活用による予測精度向上とコスト削減

静脈物流の効率化には、ITを活用した情報管理や分析の高度化が欠かせません。たとえば、IoTやAIを活用して「どの製品が、いつ・どこで・どのように使われ、廃棄されたか」といったデータを収集・可視化することでトレーサビリティの強化が図れます。これにより、返品や廃棄品の発生量やタイミングをより正確に予測でき、回収・再資源化の計画が立てやすくなります。その結果、無駄のない運用が実現でき、輸送費や人件費などのコスト削減にもつながるでしょう。

返品対応の体制強化と商品情報の充実化

返品対応の効率化には、業務フローの標準化・明確化や返品処理の自動化システムの導入、再利用・再販体制の整備などが有効です。また、返品の発生を抑制する取り組みも重要です。特にECサイトでは、商品のサイズ、仕様、色味、使用例などをわかりやすく正確に情報提供することが求められます。これにより、消費者と商品の認識のズレを最小限に抑えることができ、返品件数の削減につながります。

静脈物流の活用領域

静脈物流は、さまざまなビジネス領域で活用されています。ここでは、おもな活用サービスについてBtoB・BtoCの視点から解説します。

企業間における資材の回収・再利用システム(BtoB)

企業間における静脈物流では、使用済み資材の効率的な回収と再利用を通じて、コスト削減や環境負荷の軽減が図られています。代表的な例として、梱包材やパレットの回収・再利用が挙げられます。たとえば、製紙パレット業界では、全国規模の無料回収システムが運営されており、企業は使用済みパレットを専門業者に一括で回収依頼することができます。これにより、廃棄処理費用の削減や保管スペースの最適化とともに、木材資源の有効活用と物流コストの低減も同時に実現しています。

また、返品処理業務の外部委託や集約化も進んでいます。従来は各企業が個別に対応していた返品対応を、専門事業者が一元的に処理することで、検品や再生作業の効率化が図られ、固定費の変動費化も実現しています。さらに、廃棄予定の商品を従業員向けに販売する取り組みなども行われており、廃棄コストの削減にもつながっています。

こうした取り組みの具体例として、ゼネラル株式会社による全国規模の循環物流サービスの活用が挙げられます。同社は、セイノー情報サービスの物流システムを導入して、使用済みリサイクルトナーを効率的に回収・再資源化する仕組みを構築し、グリーン社会の実現や企業の環境貢献活動の強化に成功しています。これらの取り組みは、循環型経済(サーキュラーエコノミー)の構築や企業の社会的責任(CSR)の実現に貢献する、持続可能なビジネスモデルの重要な構成要素となっています。

消費者向けサービスの展開(BtoC)

消費者向けの静脈物流サービスでは、リサイクルや修理を希望する製品を、自宅から簡単に送付できる宅配回収・修理サービスの利用が拡大しています。利用者は不要になった製品を段ボールに梱包し、宅配業者に集荷を依頼するだけで専門業者によってスムーズに回収・対応が行われます。家電や衣類、家具など対象製品の幅も広く、利便性の高さから多くの消費者に支持されているのが特徴です。

さらに近年では、回収・保管・洗浄・再配達といった静脈物流のプロセスを一体化し、シェアリングサービスと連携する取り組みも見られ、より効率的で持続可能なサービスモデルの構築が進んでいます。また、お試し・返品無料サービスは、オンラインショッピングにおける消費者の不安を解消する手段として注目されています。消費者は商品を実際に試すことができ、合わなかった場合は無料で返品が可能です。EC事業者にとっては、返品送料を負担する代わりに購買率の向上が期待できるほか、顧客満足度やリピート率の向上にも寄与します。

まとめ

静脈物流とは、使用済み製品や廃棄物を回収・再資源化・適正処理する逆方向の物流で、環境負荷の軽減や循環型社会の実現に貢献します。リサイクルや返品、廃棄処理などを含み、動脈物流と対になる概念です。近年はSDGs対応や処分場の逼迫などを背景に注目が高まっており、業務の複雑化・コスト増・予測困難といった課題もありますが、IT活用や業務の標準化により効率化が進んでいます。BtoB・BtoC問わず多様な活用が広がっています。

一方で、業務の複雑化やコストの増加、物量の予測が難しいといった課題もあります。こうした課題に対し、セイノー情報サービスは豊富な実績と専門知識を活かし、静脈物流を含む業務全体の最適化を支援しています。現場の実情に即した解決策をご提案いたしますので、ぜひご相談ください。