今回は、前回説明したロジスティクスPSIによる2つのアプローチ「在庫の適正化」と「物流リソースの適正化」のうち、「在庫の適正化」を取り上げます。

未来在庫の可視化

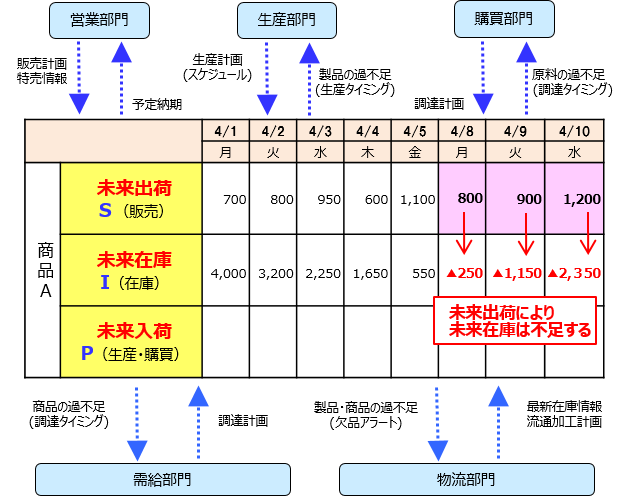

在庫は、市場の需要に近い営業部門の販売計画、生産部門の生産計画(スケジュール)、購買部門・需給部門の調達計画、物流部門の把握する実在庫、流通加工計画などの情報により変動します。 図1は、商品AのP・S・I(生産・在庫・販売)の情報を日別に表したものです。(説明のため、上からS・I・P(販売・在庫・生産)の順にしてあります。) 商品Aは、4月1日から4月10日までの8営業日の間に、合計7,050個(最小600個/日、最大1,200個/日)販売される見込みとなっています。この見込みの販売数を未来在庫と呼びます。商品Aの4月1日における在庫残は4,000個なので、在庫は販売(出荷)することによってどんどん減り続けます。この間、在庫の補充(未来入荷)がなければ、4月8日から欠品となってしまいます。

未来出荷への適応

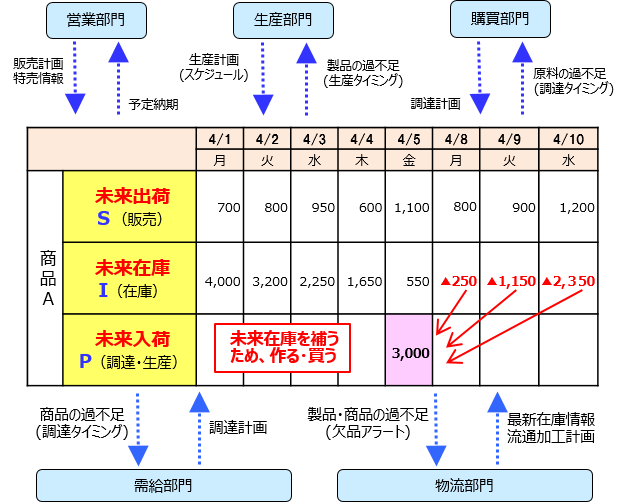

各部門では、「在庫は可視化できている」とそれぞれが主張しますが、それは「部門の都合」や「部門独自の基準」で可視化しているケースも多いです。そのため、このような未来出荷、未来入荷および未来在庫の変化を「全部門で共有する」ことで、在庫がより適正化されると考えられます。またこれまでのように、川下の部門から川上の部門に情報が渡るたびに欠品を恐れて在庫を積み増すブルウィップ効果を排除できます。 図2は、4月8日からの「未来出荷:S(販売)」に対し、不足する「未来在庫:I(在庫)」を補うために必要な「未来入荷:P(調達・生産)」を示しています。

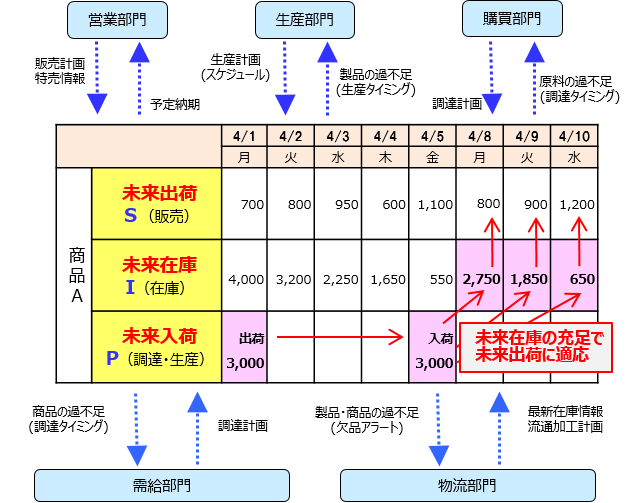

また図3は、「未来入荷:P(調達・生産)」により不足する「未来在庫:I(在庫)」を充足し、「未来出荷:S(販売)」に適応する様子を示しています。

このように、商品AのPSIの変化を全部門で共有することで、計画の変更や納期の調整に迅速に対応できるようになります。