PSI&Rの活用事例

当社では、独自開発した予測型の要員計画手法PSI&RをBPOサービスの中核であるマネジメントセンターでの業務に活用していますので、事例としてご紹介します。

対象業務の選定

当社のマネジメントセンターでは、およそ90ユーザーの業務を請け負っています。これらの業務の中からPSI&Rの適用基準を満たす業務を選定しました。

PSI&Rの適用基準

- 1. 処理件数の予測が可能

- 2. 要員の能力に大きなバラツキがなく、ほぼ均衡

- 3. 要員の規模が一定以上(20名程度)

A社業務の流れ

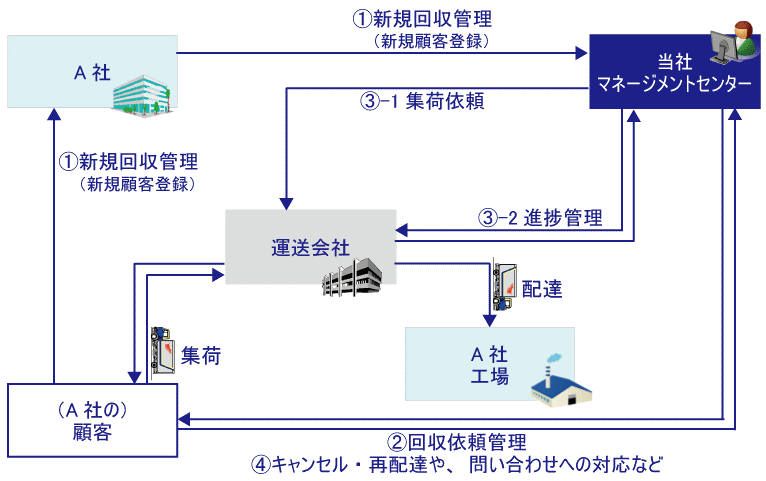

今回ご紹介するA社からは、A社が販売した商品(リサイクル品)を顧客から回収する業務の運用管理を請け負っています。マネジメントセンターでは、大きく4つの業務を行っています(図4)。

(図4 A社業務の流れ)

- 1. 新規回収管理:A社商品の利用を開始する新規顧客をシステムに登録

- 2. 回収依頼管理:A社顧客から、回収依頼を受付

- ・FAXによる依頼をシステムへ入力

- ・WEBによる依頼の入力情報をチェック

- 3. 輸送進捗管理:運送会社への集荷依頼と、進捗管理

- ・回収依頼に基づき、運送会社へ集荷依頼するとともに送り状を送付(③‐1)

- ・予定通り集荷・配達されているか、依頼の処理状況を確認(③‐2)

- 4. その他業務:キャンセル・再集荷依頼や、顧客からの問い合わせへの対応

課題

これまではユーザー毎にチームを作り、固定人数で業務を実施していました。 そのため、以下のような問題が発生していました。

- ・日によって、業務の処理件数(以下、処理件数)にムラがある 特にキャンペーンが実施されると、処理件数が大幅に増加 処理件数が予期せず増えても、固定人数で対応せざるをえない

- ・突発的に残業が発生 処理件数が増えると、特に②~④の調整ごとが増え、作業負荷が増大 その結果、定時内に対応しきれなくなり、突発的に残業して対応

- ・特定の人だけが残業 突発的な残業を依頼できる担当者は限られているため、いつも同じ人に依頼することになるそのため、特定の人に負荷が偏ってしまう

これらの問題から、2つの課題を設定しました。

- ・課題1:業務量の予測

- ・課題2:その変化に応じた要員計画手法の取り入れ

そして課題解決のための施策として、PSI&R に基づいた要員計画に取り組みました。

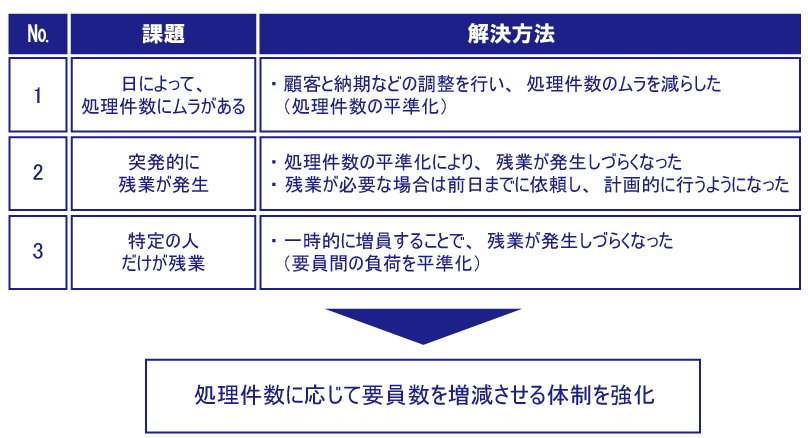

課題の解決

・課題1(業務量の予測)の解決

PSI&Rを用いて処理件数を予測することで、処理件数の増減に対策を取れるようになりました。 まずは顧客と調整し、処理件数の平準化に取り組みました。 また、キャンペーン開催日が変わるなどの状況変化が起きた場合は、まとめてではなくその都度、処理件数を見直しました。 さらに処理件数を関係者全員に共有することで、予測についての検討が活発になりました。

・課題2(業務量の変化に応じた要員計画手法の取り入れ)の解決

やむを得ず発生する処理件数の増減には、担当者を多能工化させA社以外の業務を担当するチームとの間で要員調整を行いました。 処理件数の増加が見込まれる場合は事前に応援要請や臨時採用を実施し、減少が見込まれる場合は他のチームへ派遣できるようにしました。

(図5 課題の解決)

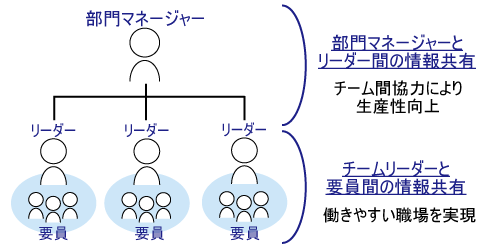

また、処理件数の可視化・共有により、働きやすい職場と生産性の向上が実現しました。

- ・チームリーダーと担当者間での情報共有により、働きやすい職場を実現

- 1. 計画的な有給取得の推奨

- 2. 担当者の休暇取得に対する応援要請

- 3. 翌週の残業依頼または時間調整を計画的に実施

- 4. 翌日の残業確認

- 5. 新規担当者の雇用によるチーム増員

- 6. 多能工化の為の教育時間を設ける

- ・部門マネージャーとチームリーダー間での情報共有により、生産性を向上

- 1. 他案件の運用可能報告:業務に余裕があり、他チームの支援ができそうな日を報告

- 2. リソース不足の報告:計画的に応援を要請

(図6 可視化、共有化の効果)

成功のポイントは、未来の処理件数をその精度にとらわれすぎることなく、使ってみる事です。 使ってみることで初めて、未来の処理件数を関係者が同じ情報を共有できるようになります。そうして要員計画に関 する議論が活発になる、ということが重要です。 今後、担当者の多能工化とPSI&Rの適用範囲拡大を進めます。 そうすることで、チーム間で要員を調整できる体制をさらに強化し、生産性の向上を目指しています。

まとめ

PSI&Rは、業務量の変化に応じた要員計画の立案を可能にします。 管理者がよく遭遇する「急に人が足らなくなる」「繁忙期に合わせて雇用過多になる」といった悩みは、このPSI&Rを活用することで解決できます。 また、将来起こり得るイベントに対して前もって予定を立たり調整することも可能になり、突発的な対応の負荷を減らすことも可能です。 現場の安定運用を可能にする手法のひとつとして、検討いただいてはいかがでしょうか。 ご興味があれば、お問い合わせください。