最新技術BRAISの活用は、物流危機を乗り越える解決策のひとつです。 物流分野における最新技術BRAISの取り組みについて、早川にインタビューしました。

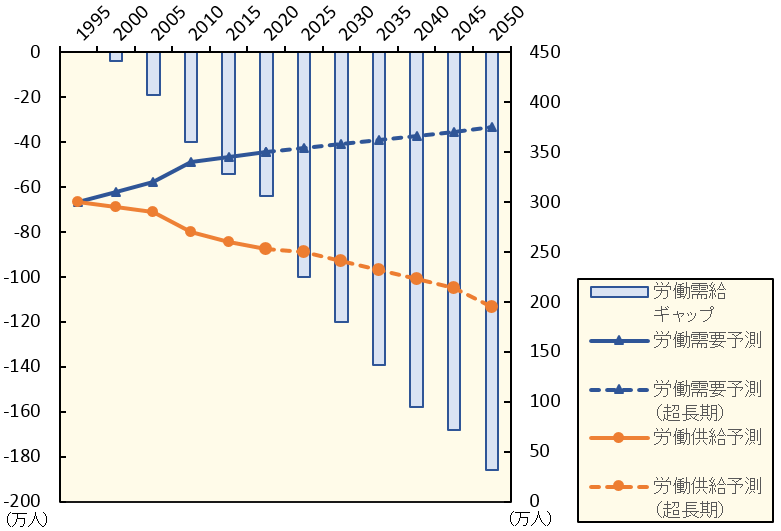

――物流の現状と課題について教えてください。 物流は、あらゆる産業の横断的機能として、経済活動や商取引において、とても重要な役割を果たしていることは言うまでもありません。 この物流を巡る状況に「物流危機」があります。 物流が危機的状況と認識される現象に、「人手不足」があります。 物流分野における労働需給ギャップ(図1)によれば、ギャップ(人手不足)は、現在の60万人が、2050年には185万人まで拡大すると予測されています。 重要なのは、「人手不足が一過性の現象ではなく、今後20年以上は続く」と認識しておくことです。

国内の貨物輸送(トンキロ)の約9割を占めるトラック輸送に目を向けてみると、その担い手であるドライバーの不足は、すでに深刻化しています。また、若年齢ドライバーの割合は、急速に減少し、中長期的にも、若手・中堅層が極端に少なくなると見通されています。 トラック輸送における状況には、このような「労働需給の逼迫」に加え、「輸送効率の低下」があります。

――物流分野における人手不足の原因を教えてください。 これまで述べたように、人手不足は、労働の需要と供給のギャップ(バランスの崩れ:需要>供給)が現れたものです。 まず、需要面ですが、定年を迎えてリタイアされた団塊世代が85歳ぐらいになるまでの20年間、加えて、団塊ジュニア世代(45~47歳の分厚い消費者層)の方たちが定年を迎えるまでの20年間の消費は、旺盛に推移します。 このような消費の持続は、仕事を生み、労働の需要を高める点で、今後20年間人手不足が続く要因と言われています。また、物流の仕事量も、例えば、EC市場の成長よる取扱個数の増加で、増えていると言えます。 一方、供給面ですが、トラック輸送では、「輸送効率の低下」、働き方改革による「労働時間短縮」、労働環境起因による「就業回避」があり、供給が需要に追いつかない状況です。

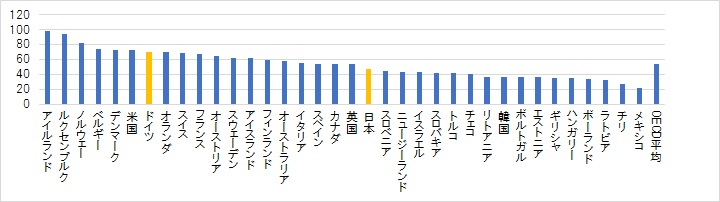

――人手不足の解決策は見いだせましたか。 解決の方向は、労働生産性の向上です。そのためには「省人化・省力化」、「標準化」、そして、「平準化(山崩し)」が必要になります。 例えば、ドイツの労働生産性は、日本の1.5倍ほど高いと言われています。

「何でなんだろう?」と、突き詰めていくと、商取引の中で例外的なことをあまりやっていないということがわかります。 労働時間も短く、2ヶ月もバカンスが取れるのは、効率化していて無駄が少ないからでしょうか。反面、日本人が求める「おもてなし」は、なかなか感じられません。