現在、多くの企業がDX(デジタルトランスフォーメーション)を進めようとしています。 しかし、成功している企業や本格的に取り組めている企業は多くありません。 そのような中、DXを促進するアーキテクチャとして「ポストモダンERP」という新しいERPの在り方が提唱されるようになりました。 ポストモダンERPについては、第1話で詳しく解説しています。 そこで当コラム(第2話)では、ポストモダンERPにするメリット・デメリットや、必要性について解説します。

目次

・新モデル「ポストモダンERP」はDXを促進する ・ポストモダン化しないメリット ・ポストモダン化のメリット1:TCO(システム総所有コスト)の削減 ・ポストモダン化のメリット2:DXを促進するアーキテクチャになる ・2021年最新、物流現場におけるDX事例 ・まとめ

当コラムのポイント

- ・ポストモダン化することが本当に良いか、以下2つの切り口で開設

- ・ポストモダン化しないメリットは無いのか

- ・システム運用の観点でメリットはあるのか

- ・物流現場におけるDXの3つの事例紹介

- ・ポストモダン化することが本当に良いか、以下2つの切り口で開設

- ・ポストモダン化しないメリットは無いのか

- ・システム運用の観点でメリットはあるのか

- ・物流現場におけるDXの3つの事例紹介

新モデル「ポストモダンERP」はDXを促進する

現在、多くの企業がDX(デジタルトランスフォーメーション)を進めようとしていますが、成功している企業は多くありません。 DXが思うように進まない原因はさまざま考えられますが、その1つに「老朽化したシステムが足かせになっている」ことがあげられます。 このことは、経済産業省による『DXレポート2(中間取りまとめ)』でも言及されており、ブラックボックス化問題によりデータ活用やシステム改修が行いづらいといった課題を持つ企業が多いことが分かります。 そのような中で提唱されているのが、第1章でご紹介したポストモダンERPです。

ポストモダンERP

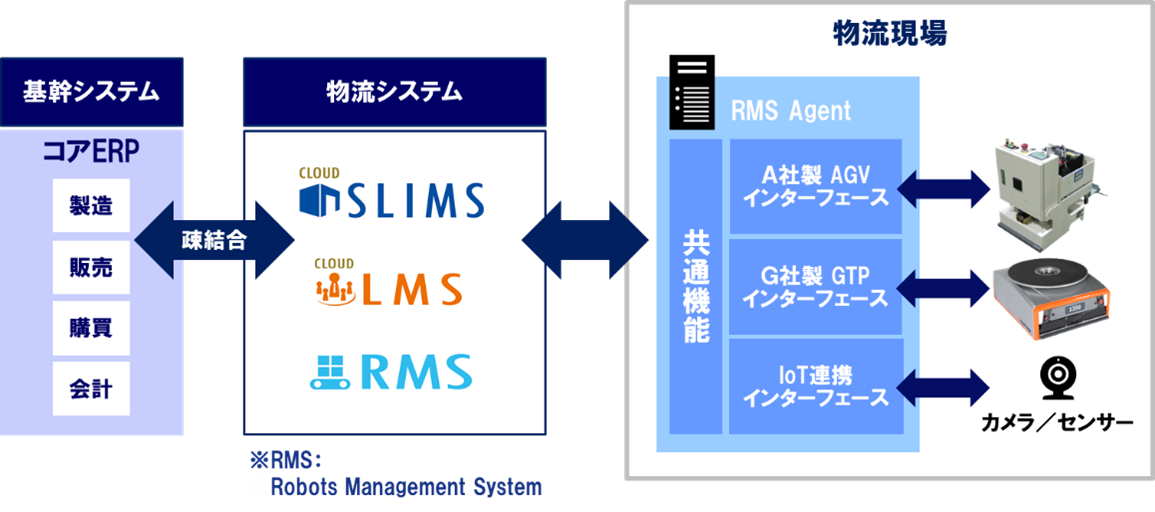

対象範囲を販売・会計など普遍的な業務だけに絞り(コアERP)、他業務をサブシステム化する在り方 物流など各社の強みとなる競争領域をライフサイクルの長いコアERPから分離し、必要なタイミングで必要な改修が行える柔軟性の高いシステムアーキテクチャ(構造)にする

エンタープライズ・ビジネス・ケイパビリティ(EBC)

ERPをポストモダン化した上で、AIやロボティクスなど最新のデジタル技術と連携させる在り方 当コンセプトでは『DXレポート2(中間取りまとめ)』と同様に、最新のデジタル技術と連携する業務システムの柔軟性が低いと、活用の妨げになることがあると警鐘を鳴らしています。

ポストモダン化しないメリット

しかし、ポストモダン化が「唯一正解の選択肢」ではありません。 社内システムをERPなど基幹システム一本に絞るという選択肢にも、もちろんメリットがあります。

- 1. システム連携が発生しないため、全ての情報がリアルタイムに活用可能

- 2. 全システムが統一されたコンセプトのもと構築されているため、全体最適を最初から実現

- 3. カスタマイズが最小化されている場合は、管理もシステム移行も非常に簡素化される

サブシステムを採用している場合、どのシステムを採用するか、システム間連携の最適化を検討する必要がある

複数のシステムを管理する手間や費用に悩む企業も多いため、このメリットは非常に大きい

3に記載したとおりカスタマイズを最小限に押さえることができるのであれば、単一システムに統一することは非常に有益な選択肢です。 しかし物流においては、ERPの標準機能を最小限のカスタマイズで使用する日本企業は多くありません。 そのため弊社では、物流のようなカスタマイズが多く発生したり、頻繁に改修が必要な業務システムはコアERPから分離した方が良いと考えています。 分離したほうがシステム運用の点からも大きなメリットがあります。その理由を以下で解説します。

ポストモダン化のメリット

(1)TCO(システム総所有コスト)の削減

ポストモダン化することで、運用負荷が軽減されるとともにTCO(システム総所有コスト(Total Cost of Ownership))を削減できます。 理由は以下の通りです。

- 1. 納期とコストの担保

- 2. テスト工数の削減

- 3. コアERPのシステムライフを長期化

単一システム上でアドオン開発した場合、コアERPにも影響を及ぼす可能性があることから対応が慎重にならざるをえず、時間とコストがかかります。 しかし、分離して影響度を小さくしておくことで、より短期間で安価にシステム改修が行えます。

ポストモダン化は、コアERPと物流システムをAPIで疎結合するため、API標準インターフェースに準じていればコアERP側のテストは不要です。 システム全体に影響しない分、テスト工数を削減できます。 第1話で紹介したA社事例 では、テスト工数が増大する等の問題により長期にわたり物流システムの改修を断念していましたので、改修費用とテスト工数はシステム改修の判断にも影響を及ぼす重要な要素と言えます。

物流システムは、販売システムと比較すると改修サイクルが短い傾向にあります。 そのため、物流システムのように改修サイクルが短いものを分離させれば、コアERP側のシステムライフを長くすることが可能です。

(2)DXを促進するアーキテクチャになる

DXの促進は、多かれ少なかれ既存システムに影響を及ぼします。

- 1. データ活用しやすくなる

- 2. 最新のデジタル技術と連携しやすくなる

- ・既存システムからAIやRPAへデータを渡せるようにする

- ・IoTセンサで取得した室温などの環境情報を保管するため、データ項目を追加する

- ・出荷情報など既存データとロボティクス稼働情報などを紐づけて、より効果的な稼働計画が立案できるようにする

DXの第1歩として、データ分析による現状把握を行うことがあります。 その際、既存システムに関するドキュメントが整備されていなかったり、ブラックボックス化していると、どこにどのようなデータがあるか分からなくなり、活用しづらくなります。 システム更改によってドキュメント整備を行うことは可能ですが、さらにポストモダン化すれば、過度なカスタマイズが抑制されるためブラックボックス化が防げます。 また、新たなデータ項目の追加もより簡単に行えるようになり、データ活用が促進されます。

最新のデジタル技術を活用する際には、関連する業務システムとの連携が必要となることがあります。

連携の例

既存システムの改修に時間がかかる場合、これに合わせて検討がストップすることになります。 改修費用が高額になると、それを理由にDXの企画が立てづらくなる可能性もあります。 しかし、ポストモダン化によって物流システムが基幹から分離されていれば、前述の通り改修がより短期間で安価に行えるため、DXの足かせになることはありません。

2021年最新、物流現場におけるDX事例

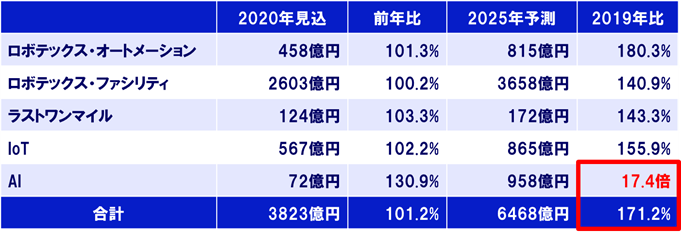

富士経済が2020年11月に公開した調査結果『次世代物流ビジネス・システムの実態と将来展望2020』によると、ロボティクスなど次世代物流システムの国内市場規模は、2020年は3,823億円(見込み)、2025年には6,468億円に到達すると予測されています。 2019年と比べると171.2%の成長、特にAIは17.4倍に拡大する見込みです。

また、2021年6月15日に閣議決定されたばかりの国土交通省による『総合物流施策大綱(2021~2025)』では物流DXがメインテーマとして掲げられており、自動化・機械化などの取り組みに着手している物流事業者の割合を2025年度には100%にするというKPIが設定されています。 このKPI設定により、物流事業者だけでなく荷主企業も含めた物流業界全体のDXが加速すると考えられます。 弊社でもお客様と様々な取り組み行っていますので、その中から3社の事例を紹介します。

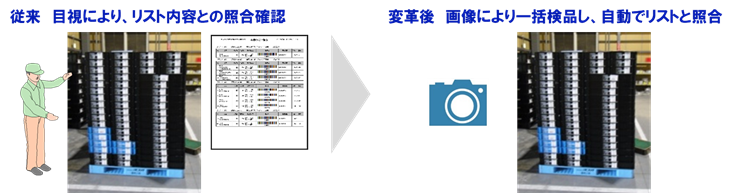

AI事例:自動車部品製造における自動検品

A社では、出荷検品時に作業者が製品についているカンバン(生産を管理するボード)に記載されているラベルをハンディターミナルで読み取っていました。パレットに複数の製品が載せられて出荷されるため、検品に時間がかかるという課題を抱えていました。 そこで、AIによる自動化を検討することとなりました。 カメラで撮影したラベル画像をAIで読取りデータ化し、出荷予定データと照合することで検品を行います。出荷する製品を一括検品するため、作業時間が短縮できました。また、作業ミスの防止にもつながっており、検品精度も問題ない事が確認できています。

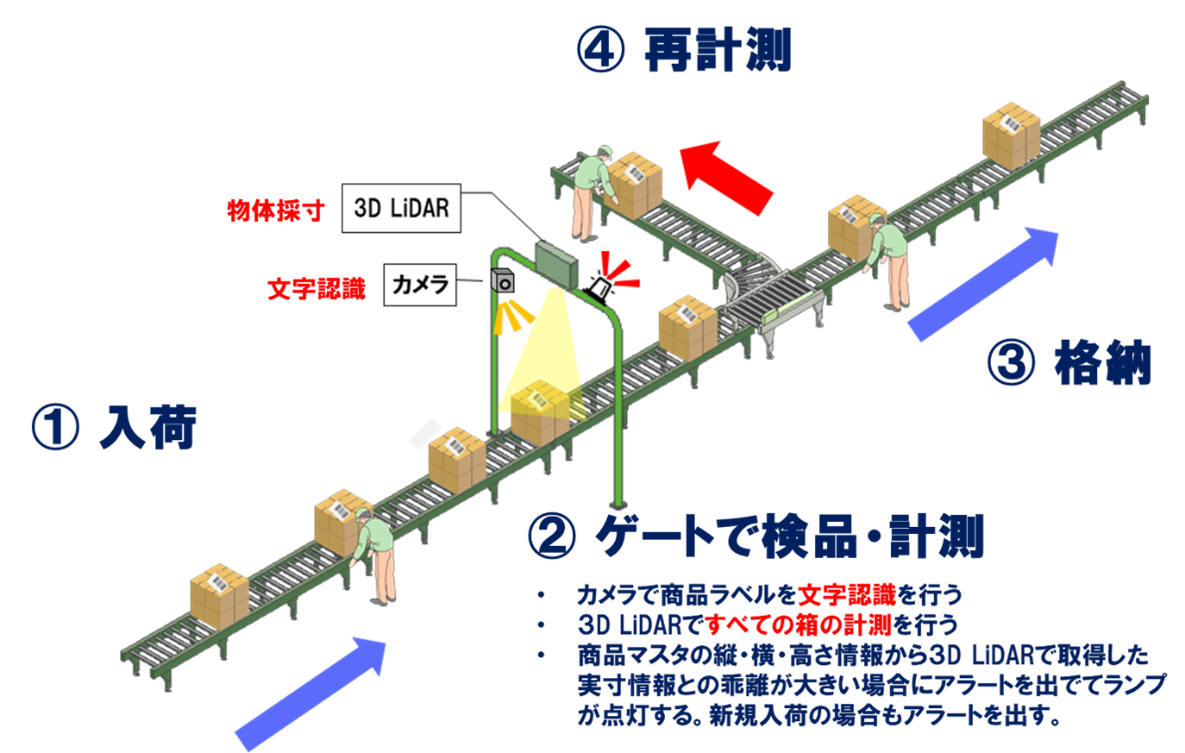

IoT事例:寝具・日用品メーカーにおける自動採寸

容積の大きい商品を多く取り扱っているB社は、倉庫内の保管や輸送効率の向上を目的に、外装箱のサイズをデータ化する取り組みを長年続けています。 従来は人手による採寸を行っていましたが漏れなく正確な計測は難しく、商品ライフサイクルの短縮化から、人手による採寸業務に限界があるとして、自動化を検討することとなりました。 そこでAIと光センサ(IoT機器)による自動採寸をそれぞれ試し、精度と費用の両面で優れていた光センサを採用しました。仕組みは以下の通りです。 まず入荷のラインで商品がゲートを通過した時にカメラで商品ラベルを撮影し、AIが品番を読み取ります。同時に、光センサで外装箱のサイズを測定します。結果は倉庫管理システムや輸送管理システムにデータ連携し、それぞれの業務効率化に繋げています。 当初は誤差があったものの、調整により運用に支障がないレベル(体積誤差95%)にまで改善されています。

ロボティクス事例:ピッキング業務における搬送ロボットの活用

物流現場における搬送作業のロボット化は、人材不足解消の手段として非常に期待されています。 物流センター内に搬送ロボットを導入しエリア間をまたがった搬送を自動化することで、人の移動距離を大きく削減できます。また商品を棚から取り出すピッキング業務では、作業者がストックエリアの棚の間を動きながら作業するため、移動が多くなります。しかし搬送用ロボットを活用すれば、商品棚のほうが作業員の元に移動するようになります。 ピッキング業務の約6割に当たると言われている移動をロボットが代替することによって省人化が実現するのです。