現在、多くの企業がDX(デジタルトランスフォーメーション)を促進しようとしています。 ITベンダーだけでなく日本政府も「DXを促進しましょう!」とメッセージを発信していますが、実際にDXに成功している企業は少ないという統計データも出ています。 そのような中、大手ERPベンダーやコンサルティング企業がDXを促進するのに適した新たなERPモデルを提唱し始めました。 そこで当コラムでは、大手ERPベンダーの提唱する新たなERPモデルとはどのようなものか、なぜそのモデルはDXを促進するのかを解説するとともに、実際に新モデルへ移行した事例を紹介します。

目次

・DX(デジタルトランスフォーメーション)に成功している企業は少ない ・次世代型ERPを採用する企業の増加 ・次世代型ERP「ポストモダンERP」とは ・ERPから物流機能を分離した(商物分離)事例 ・まとめ

当コラムのポイント

- ・最新のキーワードを開設

- ・次世代ERP

- ・エコシステム

- ・ポストモダン化 など

- ・「柔軟性の高いアーキテクチャ」がDXを促進する理由を解説

- ・実際に改革に取り組んだ企業の3つの事例を紹介

DX(デジタルトランスフォーメーション)に成功している企業は少ない

2018年9月、経済産業省から『DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~』が公表されて3年が経とうとしています。 DXは、レポートで指摘された様々な課題への対応に加え、コロナ禍によるニューノーマルへの対応策としても求められており、注目度は以前にも増して高まっています。 物流分野も同様で、2021年6月15日に閣議決定されたばかりの、国土交通省による『総合物流施策大綱(2021~2025)』では、物流DXがメインテーマとして掲げられています。人材不足や長時間労働など多くの課題を抱える物流分野では、DXによる課題解決がますます必要とされるでしょう。 しかし、2020年12月に発表された『DXレポート2(中間取りまとめ)』には、95%の企業がDXに取り組めていない、または取り組み始めた段階だと記載されており、課題を持つ企業は多いと推測されます。

次世代型ERPを採用する企業の増加

昨今、ITベンダー各社の発信内容に「エコシステム(※)」というキーワードが頻繁に登場するようになりました。 例えばSAPジャパン社は、「企業におけるDXのアプローチはエコシステム型になっていく」、あるいは「SAPはERPベンダーから、デジタル変革を支援するベンダーへ変化する、その支援の鍵となるのがデジタルエコシステムである。」といった発言をしています。同様に、日本IBM社、セールスフォース・ドットコム社もエコシステムに対してフォーカスしているコメントを多数発信しています。 これらのことからIT業界では、日本企業のDXをけん引するのに自社だけで全てを請け負うのは時間や投資の観点から困難だと判断しています。パートナー企業のソリューションも選択肢として複数用意した中から、顧客が最善のものを取捨選択できるようなエコシステムを構築するのがトレンドになっていると言えます。 ※エコシステム もともとは生態系に関する用語。 ビジネスシーンで使用される場合、企業や人が集まってノウハウや資金を出し合い、連携するための共同体を指す。 当コラムの場合、1社ではなく複数ベンダーの製品が連携して顧客の社内システム全体が形成されるさまを指す。

次世代型ERP「ポストモダンERP」とは

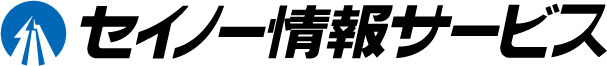

「自社だけで全てを請け負うのは時間や投資の観点から困難」とは、どういうことなのでしょうか。 世界有数のリサーチ&アドバイザリ企業であるガートナージャパン社が提唱する「ポストモダンERP」という新しいERPの在り方にそのヒントが隠されています。 ポストモダンERPとは、基幹システムを単一のシステムで実現するのではなく、各分野の優秀な複数のシステムを疎結合することにより全体としてのERPを構築する考え方を指します。 さらに同社はポストモダンERPの先に「エンタープライズ・ビジネス・ケイパビリティ(EBC)」というコンセプトを打ち出しています。EBCはAI(人工知能)を提供するプラットフォームなど最新のデジタル技術と連携するERP像を指します。 過度なカスタマイズを伴う単一ERPシステムの採用では、展開や機能変更に時間と費用がかかることから、DXの促進を妨げる要因の1つになり得ます。 特にEBCは頻繁に入れ替えや改修が発生するため、コアERPとは決して密結合をせず疎結合することにより、コアERPへの影響を最小限にとどめることが重要です。

出典 ガートナージャパン社の論考をもとに弊社にて図表化

では、どうすればポストモダン化できるのでしょうか。 組み立て方をご紹介します。

- 1. 従来のERPがカバーしている広範囲な業務を一度分解

- 2. 販売・会計など普遍的な業務だけに絞る 絞り込んだ部分(コアERP)は、カスタマイズせずに極力標準のまま活用

- 3. 頻繁に入れ替えや改修が発生する業務は、サブシステム化してERPから分離

ポストモダンERP型のアーキテクチャ(構造)を取ることによりコアERPは徐々に縮小し、それ以外の業務はERPの外側に分離されます。分離した業務の中でも、物流など各社の強みとなる競争領域はその企業に最適なプラットフォームを選定し、その上で開発します。逆に非競争領域は、パラメーターレベルでカスタマイズ可能なSaaS型アプリケーションを活用していきます。 なお、基幹システムをスクラッチ開発しているケースにおいても、この考え方は適用できます。

ERPから物流機能を分離した(商物分離)事例

単一のERPで物流システムを実装した企業のうち、「ERPの提供する機能では現場の業務要件と合わず、大規模なアドオン開発を行った」という企業は少なくありません。 その場合、システム更改における選択肢は以下の3つです。

- 1. 新ERPが提供する物流システムの標準機能に業務を合わせる

- 2. 新ERPで再びアドオン開発

- 3. 新ERPから物流機能を分離してポストモダン化

自社の業務要件が新ERPの標準機能と合致する、または最小限のカスタマイズにとどめられる場合は、選択肢1が適切です。選択肢2は、『DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~』でも指摘されているように、ブラックボックス化に繋がります。 弊社では、選択肢3を推奨しています。 これは400社に物流システムを導入するとともに、80社の荷主企業へ物流アウトソーシングサービスを提供して物流という業務を突き詰めてきた経験から出した結論です。 弊社の実績にもERPから物流機能を分離する事案が増えていますので、その中から3社の事例を紹介します。

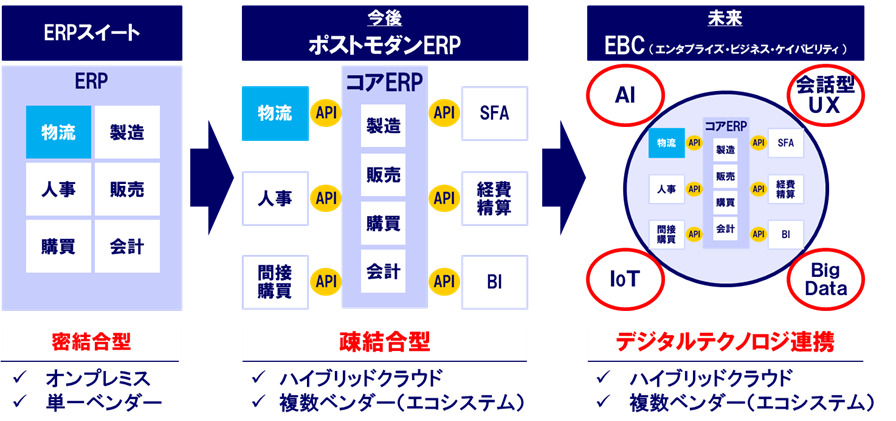

A社事例:製造業 売上約800億円

A社では基幹システムとしてSAPを採用、物流機能はSAP標準機能ではまかなえずアドオンでカスタマイズしていました。 システム更改としてS4/HANA化を検討する中でボトルネックとなったのが、アドオン部分の移行費用です。 同社の情報システム部門にとってアドオンによる再開発を選択することは、ニーズと予算の調整が難航することが確実で、非常に悩ましい問題でした。そこで弊社が物流機能をSAPから切り離す商物分離をご提案し、採用に至りました。 A社から最も評価されたのは、SAPでアドオン開発するよりも弊社パッケージを採用したほうが圧倒的に短納期かつ安価に導入できた点です。 その他、以下のような効果もありました。

また同社物流部門からは、物流システムが基幹システムに与える影響が小さくなったことで、改修ニーズに対して俊敏に対応できるようになった点を評価いただきました。

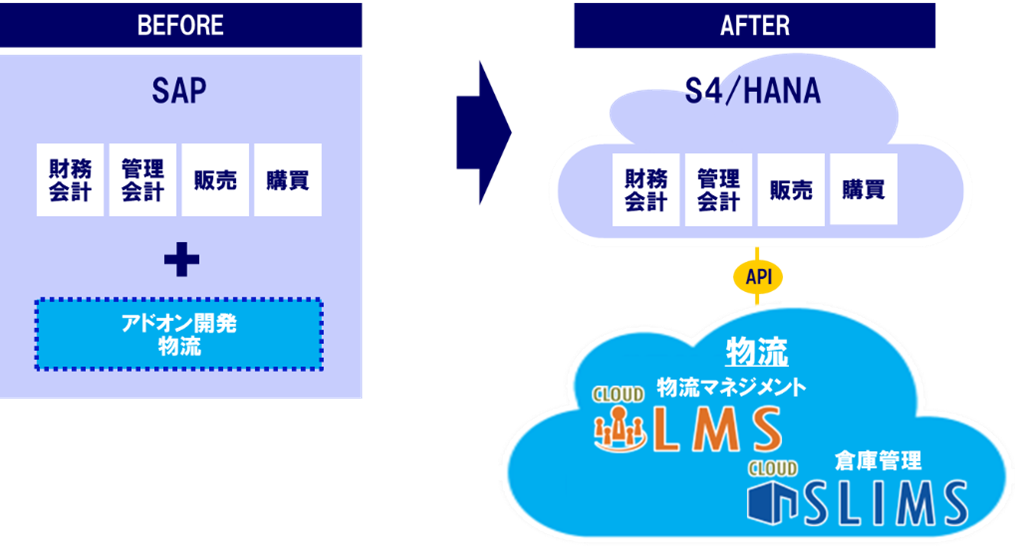

B社事例:製造卸売業 売上約1,000億円

B社は、事業部別に2系統あるホストシステムが運用・コスト面で負担になっていました。 そのためハードウェアの保守期限が切れるタイミングでホストをひとつに統合するとともにオープン系システムへ移行しようと検討されていましたが、具体的な方針が定まっていませんでした。そこで弊社ではB社の情報システム部門長に対して基幹システムから物流機能を切り離す商物分離のコンセプトを提案したところ評価いただき、採用に至りました。 このような経緯から基幹システムの更改と物流システムの導入検討が同時に行われたのですが、基幹プロジェクト側で問題が発生しました。事業部ごとに異なっていた販売システムの差異をどう統合するかが課題になったのです。 そこで差異部分の情報は物流システム側で持てるようにしました。現在は物流情報の統合管理とマネジメント支援を行う弊社パッケージ「LMS」で差異情報を持たせ、倉庫管理システム「SLIMS」へデータ連携する運用になっています。

C社事例:製造業 売上約1,400億円

C社は、オフコンの生産管理パッケージをスクラッチ開発し、基幹システムとして運用していました。

その基幹システムはSAP社のS4/HANAへ切り替え、物流システムは弊社パッケージを採用されました。

まとめ

基幹システムのポストモダン化は、DX促進において大変有効です。 事例でご紹介したとおりDXのためには、より短納期で安価にシステム改修が行えるアーキテクチャが必要なためです。 DXを促進する過程で最新デジタル技術の活用やデータ分析を行おうとすると、既存システム側に入れ替えや改修が必要となるケースが多くみられます。基幹システムをポストモダン化し柔軟性を高めておくことで、既存システムがDXのボトルネックになることが防げます。 しかし、ポストモダン化のメリットは、DX促進だけではありません。 A社事例でご紹介したとおり、情報システム部門の運用負荷を低減することも可能です。加えて、費用面でのメリットもあります。 そこで次章では以下2つをシステム運用の視点から解説します

- ・ポストモダン化(商物分離)のメリット・デメリット

- ・本当にDX促進にはポストモダン化(柔軟性の高いアーキテクチャ)が有効なのか

DX事例も紹介しますので、ぜひご一読ください。