TMS(輸配送管理システム)とは

TMS(輸配送管理システム)とは

TMSとは輸配送管理システムのことでTransport Management Systemの頭文字をとった略称です。

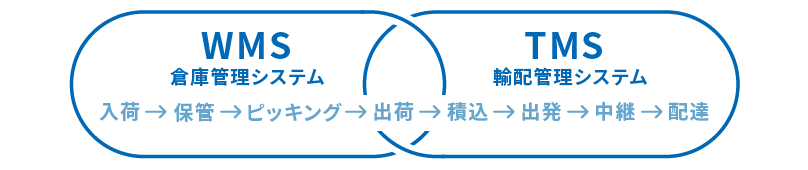

WMS(倉庫管理システム)と同じく物流システムの1つで、モノが出荷されてから届け先に届くまでを管理するためのシステムです。

TMSを活用することでトラックの積載効率を向上したり、車両・荷物の状況をトラッキングすることができます。ベテラン作業員の配車ノウハウを引き継ぎたい、限りあるトラックを有効活用して効率的に運びたいといった課題を解決します。

TMSの主な機能

TMSはモノが出荷されてから届け先に届くまでを領域とし、計画立案やマネジメント、問合せ対応を支援するシステムです。大きくは配車管理・配送進捗管理という2つの機能があります。

配車管理機能

荷物を運送会社および車両に割り当てる配車業務を支援します。

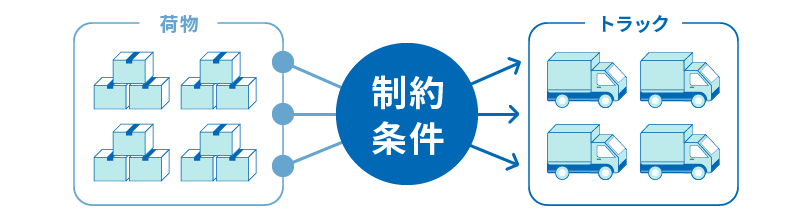

受注情報をもとに輸送モード(貸切、混載等)、運送会社、車両などを選定していきます。輸配送には様々な条件や制約が存在します。例えば荷物については、サイズ・重量・温度帯などが挙げられ、届け先については軒先条件と言われる場所・時間帯・車両・待機・納品方法などが細かに決められています。配車管理にはこれらの複雑な条件とトラックの空き情報を組み合わせ、適切な計画を立案することが求められます。

自動配車や自動積み付けといった観点も重要な要素です。

※軒先条件

集荷・配達時の場所や時間、車両制限、荷物の取扱い方法や荷役に関する細かな取り決め

配送進捗管理機能

「中継」「配達」などポイントとなる輸送イベントをトラッキング(追跡)します。

スマートフォンや車載器を活用して輸配送状況を可視化したり、市内集配の場合はGPSを使って位置や状況(運転中・休憩中・停止中)を把握します。デジタコやドラレコを使うことで、車両およびドライバーの運行状態(燃費、安全運転など)も管理できます。

トラックの状態が可視化されることで、問合せにスムーズに応答でき顧客満足度が向上します。加えて輸送品質やCO2削減・安全運転への意識も向上します。

TMSを導入するメリット

TMSを導入することで、どのようなメリットが得られるのでしょうか。

主なメリット3つについて解説します。

積載率の向上(トラック不足の対策)

TMSを活用することで、精度の高い配車計画が立てられるようになり積載率が向上します。

物流現場、特に貸切便や長距離輸送を担うドライバーの人材不足は深刻化しています。積載率を向上させ、限りあるトラックを有効活用することは、運送事業者はもちろん荷物を届けたい荷主企業にとっても重要なメリットです。CO2の排出量も抑制できるため、環境への配慮にもつながります。

配車業務の標準化(ベテラン作業員からの脱却)

配車業務は作業の特性柄、専任の作業員に属人化しやすい傾向があります。ごく限られたベテラン担当者にしかできないという話もよく聞きます。彼らは彼らなりの経験やルールに沿って輸送モードや荷物の組み合わせ(どれとどれを一緒に運ぶか)を決めています。そのルールは担当者の頭の中にしかないため仕事の代わりがききません。

TMSを活用することで、ベテラン担当者の勘や経験に頼っていた業務が標準化されます。「頭の中のロジック」が「システム設定」に代替されることで、誰でも精度の高い配車ができるようになります。

配送状況の可視化(スムーズな問合せ対応)

トラック・ドライバーに加え、荷物の状況も可視化されます。

荷主企業の物流部門や運送会社の事務所には「荷物はいつ届くのか」という問い合わせがよく入ります。それに回答するためには、従来はドライバーに電話をする必要がありました。しかし配送状況が可視化されていれば、ドライバーに確認する必要はありません。さらに配送状況がインターネットを介して届け先を含む関係者全員に共有されていれば、知りたい人が自分で調べることができます。

可視化された情報はKPI指標として業務改善に活用できます。例えば「遅延の発生頻度が高い顧客」「渋滞が発生しやすい道」などの情報が蓄積されることで、出発時間を早めるなどの対策ができるようになります。

WMSとの違い

WMS(Warehouse Management System)は倉庫管理システムのことです。

TMSはトラックの配車を中心に輸配送の進捗管理など輸送プロセスを対象としている反面、WMSは倉庫内作業の精度向上、効率化を支援するシステムです。TMSとWMSを連動することで、モノの入荷~配達までを一気通貫で管理できます。

TMSの選び方のポイント

トラック不足への対応や配車業務の属人化、輸送品質の向上などの課題に向けた解決策としてTMSは有効です。しかしTMSは世の中に多くのパッケージがあります。

どのような観点で選べば良いのでしょうか。

配車業務のノウハウが凝縮されている

やはり、配車業務のノウハウがたくさん織り込まれていることが一番の選定ポイントです。

トラックの空き状況、荷物や届け先の情報を一元的に集約し、見たい情報を絞り込んだり、並べ替えできるとベテラン担当者の頭の中と同じような作業ができるでしょう。マウスで簡単に操作できると尚良いでしょう。

また、業務を効率化するためには自動配車や自動積み付け機能があると効果的です。拡張性も確認しましょう。

WMSなど他物流システムとの連携

他のTMS(デジタコ・ドラレコなどの車載機系)はもちろん、輸送の前工程を担うWMSやバース予約、請求システムなど周辺システムと連携しやすいかも重要な選定ポイントです。

TMSとそれらのシステムが連携すれば、さまざまなメリットが得られます。

・倉庫作業~配達完了まで一気通貫で進捗管理

・二重登録など事務作業のムダを削減

・前後の工程を意識した作業計画が立てられ更に効率化を促進

これからのTMSにはAIやカメラ・センサーなど最新のデジタル技術との連携も求められます。連携できないことが物流DXの足かせになってはいけません。

連携や拡張が容易にできるシステム(ベンダー)かどうかを見極める必要があります。

![]() 関連サービスの詳細はこちら

関連サービスの詳細はこちら

TMSの導入事例

TMSを導入すると業務はどのように変化し、どんな効果が得られるのでしょうか。

導入事例をもとにご紹介します。

運送事業者A社様

- お客様の概要

- 国内に16箇所の拠点を持つ物流事業者のA社様は、更なる事業拡大に向けシステム基盤を再構築しました。多くの制約条件がある配車業務を簡素化し、収支を改善することを目的にTMSを導入しました。

- 業務の変化

-

- ・空き車両や積載率、各種条件をパソコン画面で一覧表示し、受注情報を適切な車両に割り付け

- ・輸送依頼の電話を受けながら、その場で車両の空き状況を見て配車調整

- ・全拠点の受注・配送実績・トラブル履歴を可視化、改善方法や営業戦略を柔軟に見直し

- ・配車計画と配送進捗の差異から配送遅延を早期に発見、お客様からクレームが出る前に対応

- 効果

-

- ・複雑で多様な条件下でも、ムリのない配送計画を短時間で立案

- ・配送遅延などのトラブルを抑制

- ・不要な傭車依頼が減り、1台あたりの稼働率が向上

- ・車両あたりの収支が15%改善

これからのTMSに求められること

これからの輸配送管理には、自動化による業務の効率化、環境への配慮など多面的な対応が期待されています。特にトラック不足への対策は不可欠で、デジタル技術の活用がカギを握っています。

AIを活用した最適積み付け、カメラ画像を活用した積載率判定、センターによる居眠り運転防止など、TMSとそれら最新技術との連携による拡張性がより求められています。

そしてもう1つポイントとなるのが自動化です。

全ての物流業務が全自動化できれば良いのですが、残念ながらそれは叶いません。物流業務は想像以上に変化が速く激しいからです。

セイノー情報サービスは「システムと人」が融合した業務変革をご提案しています。長年の物流改善ノウハウをもとに、業務設計から見直しをすることで、効率化と標準化、属人性の脱却が実現できると考えます。

![]() セイノー情報サービスの「TMS」の詳細はこちら

セイノー情報サービスの「TMS」の詳細はこちら